21. November 2025

Diedrich Diederichsen

21. November 2025

Diedrich Diederichsen

Anlässlich der Ausstellung TURNING PAGES. Künstler*innenbücher der Gegenwart sprach der renommierte Essayist, Kulturwissenschaftler, Kurator und Journalist Diedrich Diederichsen am 30. September 2025 im MAK über die Aura und die kommunikative Dimension des Künstler*innenbuchs. Sein Vortrag ist nun in voller Länge im MAK Blog nachzulesen.

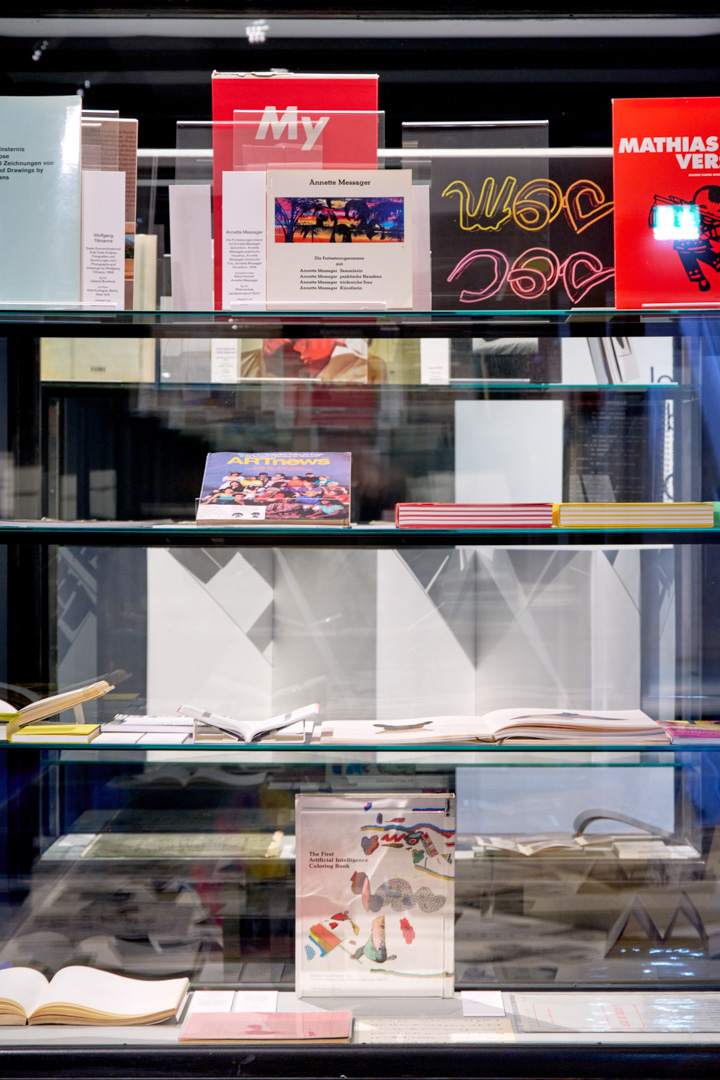

MAK Ausstellungsansicht, 2025

TURNING PAGES. Künstler*innenbücher der Gegenwart

Zentraler Raum MAK Design Lab

© MAK/Christian Mendez

Ich weiß nicht, was mich qualifiziert, über Künstler*innenbücher zu sprechen, denn ich habe, soweit ich mich erinnern kann, nie darüber publiziert. Allerdings hatte das erste Seminar, das ich je gehalten habe, im Wintersemester 1992/93 in Stuttgart genau dieses Thema, dazu später mehr. Und es gibt eine Jugenderinnerung an ein kulturelles Zentrum, das, ohne dass es diesen Begriff damals in meiner kulturellen Umgebung schon gab, für einen kulturhistorischen Zusammenhang steht, der das Genre Künstler*innenbuch eher und besser definiert als die technischen und inhaltlichen Versuche, die ich aber dennoch unternehmen werde, nachdem ich von dieser Erinnerung erzählt haben werde.

Diedrich Diederichsen, 30. September 2025 im MAK

© Julia Dragosits

Die Künstlerin, Autorin – Buchhändlerin war sie eigentlich nicht von Haus aus – und Aktivistin Hilka Nordhausen führte in den 1970er Jahren ein Geschäft im Hamburger Karolinenviertel, einem damals noch ganz in Bohème-Hand befindlichen Geflecht von wenigen, vier oder fünf Straßen, das auf der einen Seite durch ein Messegelände, auf einer anderen durch einen Schlachthof begrenzt war und schließlich auch an das Heiligengeistfeld grenzte, ein Zuckerwattegebiet, das man am ehesten mit dem Wurstelprater vergleichen kann, allerdings spielt dort auch der FC St. Pauli. Ihr Laden hieß „Buch Handlung Welt“ und war nicht etwa eine Buchhandlung, die „Welt“ hieß, sondern alles Mögliche – Galerie, Veranstaltungszentrum und Buchhandlung –, das nach drei Substantiven benannt war: Buch, Handlung und Welt.[1] Es hatte vor allem drei Spezialitäten: selbst- und/oder in kleinen Auflagen publizierte Literatur von Beatnik-Autor*innen und deren Nachfahren: Leute wie Ted Joans kamen oft und lasen, Jürgen Ploog, der LSD schluckende Literat und Lufthansa-Kapitän, trat auf, Natias Neutert – aber alles in dieser ersten Kategorie entsprach noch dem Gegenstand Buch, waren literarische Veröffentlichungen. Zweitens gab es periodisch wechselnde Wandmalereien und andere Aktivitäten der jungen Künstler*innen der damaligen Gegenwart von Anna Oppermann bis Albert Oehlen und schließlich selbstproduzierte, hektographierte und bald auch fotokopierte Zeitschriften wie Boa Vista oder Henry und andere Publikationen der damals aktiven Autor*innen, Künstler*innen und vor allem auch Filmemacher*innen. Das alles geschah historische Minuten vor Punk, wenige Tage, Wochen, Monate später wurde das schräg gegenüber situierte Lokal, das von einem Mann geführt wurde, der ausführlich als Charakter in Hubert Fichtes Die Palette vorkommt, die „Marktstube“, zu einem Punk-Treffpunkt, und die Buch Handlung Welt hatte nun auch Fanzines und Pamphlete der Punks, die im Schnitt zehn Jahre jünger waren als die Stammklientel. Dies alles soll nur illustrieren, wie in meiner Biografie als staunender jugendlicher Besucher dieser Orte die Idee entstand, wie und dass eine bestimmte Art zu publizieren mit dessen Inhalten und sozialen Folgen zu tun hat – auch wenn die Medien, die Genres und die Sinnesorgane, mit denen sie arbeiteten, sehr unterschiedlich waren. Die Mischung der Milieus war möglich und immer ein kleiner Erfolg utopischen Handelns. Für eine solche Mischung der Milieus und ihrer je eingeübten Kommunikations- und Kunstformate steht das Genre des Künstler*innenbuches.

Nun gibt es sehr verschiedene Objekte, die als Künstler*innenbücher durchgehen. Vom etwas exzentrischer geratenen, aber eigentlich ganz normalen Institutionskatalog, bei dessen Graphik der*die Künstler*in ein wenig eingegriffen hat, bis zu bizarren Publikationsprojekten in grotesken Containern aus absurden Materialien, auf einige davon ein paar Worte geschrieben: sagen wir eine Flexi-Disc und ein gestempeltes Gestammel in einem Karton mit Glaswolle. Die klassischen Disziplinen der bildenden Kunst waren anscheinend ebenso wenig in der Nähe wie die Lyrik – aber was sonst könnte dies sein? Und es gibt Bücher, die hat man im Regal stehen: Sie sind nicht bei einem normalen Verlag erschienen, sondern als kleine handgemachte Teile in einer Auflage von 30, vielleicht noch jedes einzelne Exemplar verschieden handkoloriert. Die Texte darin sind aber ganz normale Lyrik oder Essayistik, wie es sie auch in ganz normalen Veröffentlichungen geben könnte. In Argentinien entstand zu Beginn dieses Jahrhunderts eine ganze Szene von Literatur-Aktivist*innen, die aus Solidarität mit den so genannten Cartoneras und Cartoneros – also Leuten, die Altpapier und Verpackungen auf eigene Faust sammeln mussten, um die üblichen Wirtschaftskrisen zu überleben, und die Pappe dann bei städtischen Sammelstellen verhökerten – kleine Auflagen von handgemachten Bänden aus Cartonera-gesammeltem und recyceltem Papiermüll publizierten. Dafür konnten die bekanntesten Autor*innen gewonnen werden, die exklusive Texte beisteuerten. César Aira zum Beispiel. Kleinste Auflagen garantierten höhere Preise zugunsten der Cartoneras.

MAK Ausstellungsansicht, 2025

TURNING PAGES. Künstler*innenbücher der Gegenwart

Zentraler Raum MAK Design Lab

© MAK/Christian Mendez

MAK Ausstellungsansicht, 2025

TURNING PAGES. Künstler*innenbücher der Gegenwart

Zentraler Raum MAK Design Lab

© MAK/Christian Mendez

Jede Definition und damit jede Rede vom Künstler*innenbuch muss damit leben, dass die Grenze, die finis, die in Definition steckt, zu Katalog, Auflagenobjekt, Multiple, Papierarbeit unscharf ist. Diese Unschärfe ist aber auch ein Teil der spezifischen Möglichkeiten des Genres oder Anti-Genres. Es übernimmt Stärken und Strategien der an seinen Rändern angesiedelten, jedoch im Zentrum unerwarteten Praktiken und untergräbt die Aufteilung der Rezeptionen und sinnlichen Vermögen auf eine der heutigen digitalen Entgrenzung entgegengesetzte Art und Weise. Der Einspruch gegen die Aufteilung des Sinnlichen geschieht nicht über eine wie geschmiert laufende, disruptive Metavisualität wie bei TikTok, sondern in konkreter Würdigung spezifischer Traditionen, die man dann attackiert, erweitert oder negiert.

Versucht man dagegen, den Gegenstand dieser Ausstellung von den Milieus und Traditionen her einzukreisen oder einzuzäunen, sind da einige spezifische Traditionen: etwa die der Fanzines in Popmusik und anderen populärkulturellen Bereichen; die der von der Beat Generation eingeführten Small Presses; die der in den realsozialistischen Staaten blühenden Samisdat-Kultur, die in kleinen Auflagen stattfand, weil die Zensur sich nur für Zirkulationsvolumen ab dem höheren zweistelligen oder dreistelligen Bereich interessierte; natürlich die der Manifest- und Proklamationskultur der Avantgarden; ganz zu schweigen von Bewegungen wie Mail Art, die eine besondere Theorie der für diesen Vortrag noch wichtig werdenden Idee der Adresse hatte, auf die sich dann später auch die Internetpioniere bezogen.

All dies sind Kollaborationen und Projekte, für die die Gründe, in kleinen Auflagen zu publizieren, weder singuläre Originale noch industrielle Produktionsweisen in Erwägung zu ziehen, sehr verschieden sein konnten. Es ist kein Wunder, dass die Klassifizierung und Kategorienbildung im gesamten Feld, das hier zur Diskussion steht, vom Archiv ausgeht, wo das Zeug irgendwann landet und eigene Sparten fordert, nämlich von den Sammler*innen und denen, die die institutionellen Folgen des Sammelns zur Begriffsbildung drängen.

Als ich in den frühen 90er Jahren mit Studierenden gearbeitet hatte, die sich im weiteren Sinne als Kommunikationsdesigner*innen und Gestalter*innen verstanden, aber massiv mit der in jener Zeit erstarkten Fragestellung konfrontiert waren, ob oder dass auch Künstler*innen sich als Service-Arbeiter*innen, als Designer*innen verstehen wollten, war die Geschichte des Künstler*innenbuches ein anregender Gegenstand. Die seinerzeit geführte Diskussion um den Unterschied von frei und angewandt, autonom und heteronom unter den Bedingungen einer bröckelnden und krisenhaften, zugleich von re-politisierten Praktiken herausgeforderten Kunstwelt war auch für kritische Designer*innen relevant und schien eine Kluft zu überbrücken. Was sich damals aber auch schon herausstellte, war, dass man das Spezifische an Künstler*innenbüchern nicht so sehr aus der spezifischen Materialität herausarbeiten könne, sondern aus der Bewegung, die sie im kulturellen Raum zurücklegen: Wer macht sie wo, mit welchen technischen und ökonomischen Mitteln, und wo landen sie, wen erreichen sie?

Nun, zunächst landen sie offensichtlich im Archiv, denn dort fand ich sie, ihren Begriff und die Notwendigkeit, einen solchen spezifischen Begriff überhaupt zu lancieren. Zum einen war dies das Archiv Sohm in Stuttgart, zum anderen das der Buchhandlung Walther König in Köln. Sohm, der 1921 geboren und 1997 gestorben ist, war ein schwäbischer Zahnarzt und galt lange als eminenter Fluxus-Sammler und -Experte. 1970 war er mit Harald Szeemann an der wichtigen Kölner Ausstellung samt dazugehörigen Katalog Happening & Fluxus beteiligt.[2] Nach der Hochzeit von Fluxus, grob gesprochen den 1960er und frühen 1970er Jahren, setzte er seine Sammeltätigkeit fort und erwarb Objekte und Dokumente, die sowohl vor dieser Zeit als auch danach und an anderen als den einschlägigen Fluxus-Orten (New York, Rheinland etc.) entstanden waren – diese Sammeltätigkeit, von der man sagen kann, sie applizierte die entgrenzenden Praktiken von Fluxus auf andere Epochen, ohne die spezifische Denkweise und Nomenklatur der Fluxus-Künstler*innen voraussetzen zu können. Es bedurfte einer anderen Kategorie, jedenfalls spätestens in dem Moment, als im Jahre 1986 Sohms eigene Sammlung in einer umfangreichen Schau an der Stuttgarter Nationalgalerie gezeigt wurde und ein erster großer Katalog erschien.

Der Katalog trug den Titel „Fröhliche Wissenschaft“[3]. Friedrich Nietzsche hatte so eine Aphorismensammlung genannt, die in den 1880er Jahren erschien, und sich mit diesem Titel auf eine provenzalische Dichtergruppe des 14. Jahrhunderts bezogen, die sich „Gai Saber“ nannten. Nietzsches Titel ist in den meisten Sprachen als „Gay Science“ oder „Gaya Scienza“ übersetzt worden, Nietzsche selbst hat den italienischen Titel als Untertitel verwendet, in einigen englischsprachigen Ausgaben wird mittlerweile wieder der Titel „Joyful Wisdom“ verwendet, weil „gay“ einen Bedeutungswandel durchgemacht habe. Diese Verwirrungen zwischen gay, fröhlich, Wissenschaft und Weisheit (wisdom) sind natürlich eine sehr treffende Einkreisung der Ausgangslage, um den Gegenstand des Künstler*innenbuches zu adressieren. Jean-Luc Godard drehte 1968 seinen ersten, mit allen Konventionen des Erzählkinos brechenden Gesprächsfilm Le Gai Savoir, in dem ein fiktiver Nachfahre Jean-Jacques Rousseaus mit einer fiktiven Tochter Patrice Lumumbas diskutiert. Auch hier ging es um das Durchbrechen der Unterscheidung von fiktionaler Erzählung und argumentativer Diskussion. Nietzsche wiederum bezieht sich auf die von ihm sogenannte Einheit von „Ritter, Sänger und Freigeist“ in nämlicher altprovenzalischer Tradition. Werten wir diese Fun Facts als Hinweise darauf, dass die Etablierung des Künstler*innenbuches als Gegenstand jenseits der Konkretion in der Fluxus-Szene epistemologische und wissenssoziologische Krisen und Umbrüche als Inspiration, Unterstützung und Vorbild aufrief.

Die Staatsgalerie übernahm dann die Sammlung Sohm und begann auch eine Reihe mit Veröffentlichungen zum Archiv Sohm, die aber, soweit ich sehen konnte, nicht über einen ersten Band – Art Games. Die Schachteln der Fluxuskünstler, erster Teil, 1997 – hinausgekommen ist. Mit meinen Studierenden besuchte ich damals aber auch das im sagenumwobenen ersten Stock über der eigentlichen Buchhandlung gelegene Archiv/Museum der Buchhandlung Walther König in Köln. Auch dieses auf unsere Anfrage zugängliche Archiv hatte keine eindeutige Definition von Künstler*innenbüchern, aber eine gewisse Pragmatik: Publikationen aus dem Bereich der bildenden Kunst und per Kontaktschuld mit ihr verbundenen Milieus, die eine gewisse Rarität und damit einen gewissen Wert erreichten, wurden hinter Glas im ersten Stock aufbewahrt und waren damit für uns Forschende als „Künstlerbücher“ klassifiziert. Von solcher, aber leicht anders gelagerter Pragmatik möchte ich auch ausgehen und daraus zwei Kategorien ableiten, mit denen sich sehr viele Künstler*innenbücher beschreiben lassen, um in einem weiteren Schritt die Frage nach der Adresse und damit eine medienwissenschaftlich etwas schärfere Kategorie auszurufen. Am Ende soll aber der – in gewisser Weise zwingende – Vorschlag von Kellein und Sohm aufgegriffen und die Skizze einer fröhlichen Wissenschaft präsentiert werden. Zwingend in dem Sinne, dass nicht das Seelenheil, die Kreativität oder der spontaneistische Ungehorsam der Forschenden eine solche erfordert, sondern der Gegenstand selbst.

Zunächst eine Unterscheidung, die das soziale, ökonomische, hierarchische, politische Verhältnis der Hersteller*innen von Künstler*innebüchern zur Kunstöffentlichkeit und/oder zur literarischen Öffentlichkeit betrifft. Es gibt die Tradition der Nichtzugelassenen, und es gibt die Tradition der mehr oder weniger Etablierten. Die erste Gruppe hilft sich selbst, dies ist die Fanzine-, Small-Press-, Cartonera- und Samisdat-Tradition. Sie attackieren die etablierte Unterscheidung zwischen einerseits öffentlich und andererseits je nachdem klandestin oder exklusiv-elitär oder auratisch-singulär nicht (nur) aus freien Stücken, sondern notgedrungen. Das materiell/sozial ausgeschlossene Notgedrungene wird, wie in zahllosen anderen Medien und Medienpraktiken der Nachkriegszeit auch, zum künstlerischen Material, genau wie später, nach Punk und Genialen Dilettanten, das handwerklich mangelhafte Notgedrungene. Jede Markierung dieser und der anderen Not wird zu einem neuen kräftigen Ausdrucksmittel. Dies kann man in Beatnik-Lyrikbänden der 1950er ebenso erleben wie in Gitarrenbehandlung von 1978. Was die sogenannten Künstler*innenbücher von Punk unterscheidet, ist, dass sie sich bei der Gestaltung von Medien, Büchern, Covern, Flyern etc. nicht auf einem Feld betätigen, welches traditionell schon als Ausdrucksmittel gilt und das sie nun angreifen, indem sie sich nicht an die Regeln halten, sondern, dass sie sich eines Mittels bedienen – Layout, Typographie, Bindung etc. –, das sich traditionell als Grund im Hintergrund hält und nur dienend dazu da ist, den Vordergrund störungsfrei herauszuarbeiten.

Diese Attacke auf den Support und seine vermeintliche Neutralität hat aber zur Folge, dass nicht nur billige Materialien, Druckverfahren oder mangelnde technische Beherrschung derselben auffallen, sondern bewirkt auch die Unterminierung der Arbeitsteilung in Figur/Grund, in Träger/Getragenes, Signifikant/Signifikat, also den institutionell-konventionellen Rahmen, der noch vor der geläufigen Unterscheidung von Form und Inhalt überhaupt erst diese Unterscheidung möglich macht. An dieser dekonstruktiven Stelle trifft sich aber das Fanzine wieder mit einem Katalog oder den in Institutionen verankerten Künstler*innen, die ein Interesse an der Geschichte der Kunstpublikation entwickelt haben, wie etwa Dan Graham, Eleanor Antin, Marcel Broodthaers, Sanja Iveković, Dieter Roth, Martin Kippenberger, Hanne Darboven, Ed Ruscha, Ferdinand Kriwet oder Michael Krebber. Auch bei vielen Werken der eben Genannten, die hauptsächlich zwischen 1970 und 1995 entstanden, geht es darum, das Konstrukt Katalog als scheinbar neutrales, unterstützendes, generisches Hilfsmittel mindestens zu historisieren, wenn nicht komplett infrage zu stellen. Obwohl mit mehr Ressourcen ausgestattet, ist auch in diesen Büchern – etwa wenn Kippenberger ein Katalogtitelbild von Germano Celant zitiert oder mit seinem Buch Die I.N.P.-Bilder einen ganzen Katalog von Walter Dahn und Georg Dokoupil parodiert – die neutrale oder unterstützende Funktion von Kunstpräsentation das Angriffsziel: Die Aufgabe, den Rahmen und die Institution sowie ihre kritische Relativierung zu bestimmen, wächst dem*der Künstler*in zu.

Doch geschehen eben diese Relativierung und diese Kritik auf der zweiten Ebene durch Imitation, Parodie, dezente Verschiebung, schlaues Zitieren oder Gegenreden, auf der ersten Ebene eher durch Zerfetzen und Zerreißen, durch Unterlaufen von Standards oder Ausbrüche einer meist weniger sophistischen Fantasie. Ein Sonderfall dieser ersten Ebene sind auch die Anverwandlungen von seinerzeit als vulgär und low geltender Milieus und ihrer Medien. Die Olympia Press, die in den 1960er Jahren die verbotenen Bücher von Genet und Burroughs weltweit veröffentlichte und dazu andere Beatnik-Titel, gab auch Trash-Krimis und Pornos heraus. Den Look des Trivialen haben die bei Olympia veröffentlichenden Autor*innen gerne angenommen; auch Comics und Pulp-Romane wurden schon in der Prä-Pop-Ära stilbildend, besonders dann, als Pop-Artisten wie Claes Oldenburg eigene Comicbücher herstellten.

Natürlich sind dies sehr verallgemeinernde Unterscheidungen, und ich möchte dennoch eine weitere hinzufügen, bevor ich mich der Frage des Adressierens widme. Nämlich all diejenigen, deren Künstler*innenbücher durchaus den vagen, groben Definitionen entsprechen, aber nach der Zeit entstanden sind, als man noch die Idee einer für alles zuständigen und verantwortlichen Künstler*innenposition durchsetzen musste. In dieser Situation ging es nun nicht mehr darum, die Support/Werk-, Träger/Inhalt-Unterscheidung zu dekonstruieren, vielmehr konnte man sich nun auch die gedruckten und vervielfältigten Objekte als Supports für ein All-Over dieser allzuständigen Künstler*innenposition zurechtlegen. Solche Bücher gibt es etwa von Isa Genzken. All-Over meint hier aber nicht einen Rückfall in eine unbekümmerte Zeit, in der der Support nicht beachtet wurde, sondern eher, dass gerade für eine solche Position schwierige, weil nicht unmittelbar zuhandene Medien und Verfahren, die etwa mit Druck oder Vervielfältigung zu tun hatten, hier so behandelt wurden, als wären sie direkt zugänglich. Das Verfahren des Collagierens ist natürlich der Vorfahre solcher Bücher.

Eine letzte Kategorie, die noch fehlt, wäre aus der Bewegung oder dem Boom des Artistic Research abzuleiten. Wenn ich künstlerische Verfahren selbst als forschungsleitend betrachte und darüber hinaus ein Interesse habe, eine diskutierende Community zu erreichen, bieten sich künstlerische Buch- und Papierbehandlungen, Vervielfältigungsformen an. Künstler*innen, die noch vor dem institutionellen Boom von Artistic Research und der dazugehörigen Begrifflichkeit die entsprechenden Vorbildarbeiten geliefert haben, wie etwa Alan Sekula, haben ihre soziologisch-künstlerischen Ergebnisse in Buchform veröffentlicht. Später haben Veröffentlichungen von künstlerisch Forschenden auch den Charakter der wissenschaftlichen Veröffentlichung selbst parodiert oder unterlaufen – ohne auf das Veröffentlichen von entsprechendem Material zu verzichten.

MAK Ausstellungsansicht, 2025

TURNING PAGES. Künstler*innenbücher der Gegenwart

Zentraler Raum MAK Design Lab

© MAK/Christian Mendez

MAK Ausstellungsansicht, 2025

TURNING PAGES. Künstler*innenbücher der Gegenwart

Andy Warhol, a: A novel, 1968

Zentraler Raum MAK Design Lab

© MAK/Christian Mendez

Zwischenresümierend haben wir es also mit erstens poetisch-unterfinanzierten, literaturnahen, zweitens, dekonstruktiven, zitierenden, eher bildende-Kunst-nahen, drittens befreiten, post-konzeptuellen, bildende-Kunst-nahen und schließlich forschungsorientierten hybriden Publikationsprojekten zu tun. Sieht man sich aber die sehr lange, beeindruckende und natürlich dennoch jederzeit erweiterbare Liste der Exponate dieser Ausstellung an, wird man feststellen, dass ein sehr großer Teil der ausgestellten Dinge diese ja ohnehin im Nachhinein entwickelten Unterscheidungen unterläuft und Mischformen hervorbringt. Das Geheimnis, dass wir wissen, was wir uns unter Künstler*innenbüchern vorzustellen haben, hat nicht so viel mit guten Kategorien zu tun und ist auch nicht durch rechtzeitige Einübung in der Jugend zu erklären.

In der Produktion von kulturellen Objekten gibt es eine traditionelle Polarität, zumindest bis zum digitalen Zeitalter, in gewisser Hinsicht aber auch dann noch. An dem einen Ende der Skala befindet sich das auratische Original, das es nur einmal gibt, am anderen das massenproduzierte, vervielfältigte gedruckte Objekt. Bei der Vervielfältigung ist zunächst mal egal, wie hoch die Auflage ist, auch wenn das für spätere Wertbestimmungen relevant wird. Entscheidend ist nur der Status der Kopie, die eine Maschine hergestellt hat, während das Original nicht nur die Spuren des „Meisters“ trägt, sondern darüber hinaus nur für eine Person auf der Welt vollumfänglich zugänglich ist, nur an eine Person sich richtet – diese ist (vom Ausnahmefall des Geschenks abgesehen) der*die Käufer*in. Auch beim scheinbar in der Mitte dieser Polarität angesiedelten Fall des Multiples oder des Auflagenobjekts ist die angesprochene Person in der Regel eine Singularität, ein Einzelfall – auch wenn es davon jetzt mehrere gibt. Das Multiple ist ein vervielfältigtes Original, aber kein Objekt der massenproduzierten Sorte, von der es nur Kopien gibt.

Diese Polarität ist aber, wie Sie sehen, von zwei Parametern bestimmt: zum einen von der Unterscheidung spezifisch und in kleiner Zahl angefertigt versus massenproduziert, zum anderen aber von der Adressierung. Diese korrespondiert zwar mit der ersten Unterscheidung in dem Sinne, dass das Original spezifisch ist, trotzdem ist es – anders als zu höfischen Zeiten – nicht für den*die konkreten Käufer*in gemacht worden, sondern für irgendeine*n, allerdings nur eine*n Käufer*in; das Massenprodukt dagegen für viele, die aber auch kaufen müssen. Allerdings haben Massenprodukte immer auch Anteil an einer sekundären Dissemination: Songs und populäre Bilder oder Gesichter verteilen sich in der Soziosphäre auch an diejenigen Gesellschaftsmitglieder, die keine direkten Kaufakte tätigen. Nun nimmt jede Kulturproduktion durch gestalterische, künstlerische und inhaltliche Maßnahmen Adressierungen vor: Jede*r Künstler*in weiß, auch ohne darüber nachzudenken oder Intentionen an diesen Vorgang zu verschwenden, dass jede dieser Entscheidungen sowohl ausschließt als auch einschließt, motiviert und abschreckt und also eine soziale Dimension hat, die sich nicht immer direkt auf die ästhetische Dimension dieser Entscheidungen übertragen lässt. Es ist aber ganz etwas anderes, wenn diese Entscheidung vom Medium und vom Genre vorgegeben ist oder gerahmt wird. Wenn technisch, etwa durch Hektographie oder Fotokopie, die geringe Auflage bedingt ist und zweitens das Genre, etwa Fanzine, eine tribalistische oder subkulturelle Spezifik der Gemeinten und Angesprochenen voraussetzt, dann ist diese Zwischengröße zwischen Massenproduktion und Original bei beiden Parametern, Adresse wie Auflage, gegeben. Und mit dieser Beschreibung hätte man, glaube ich, eine stabilere Basis für jedes Reden von Künstler*innenbüchern, als wenn man aus der Menge der vorhandenen Exemplare Eigenschaften deduziert, diese sammelt und zu Kriterien erklärt.

Nun ist aber die Adressierung von kulturellen Produkten und insbesondere solchen, die der bildenden Kunst zugeordnet werden, ein besonderes hot topic: Sind hier klandestine Subkulturen am Werk oder Bildungseliten? Eine arrogante Boheme oder eine sich ermächtigende Gegenkultur? Spätestens seit den 1990er Jahren mit ihrer überaus einflussreichen Bourdieu-Rezeption im Kunst-Milieu ist die Zweischneidigkeit des Soziodesigns durch künstlerische Manöver ein Debattenthema. Die Selbsthilfe, die bei vielen poetischen und fanzineartigen Projekten ausschlaggebend zu sein scheint, ihr scene-making, wie es von der Buch Handlung Welt, weltumspannenden Initiativen wie dem New Yorker Printed Matter oder den in vielen Städten – u. a. Paris und Berlin – stattfindenden Independent Press Messen ausgeht, wirkt ebenso konstruktiv wie das anspielungsreiche Jonglieren mit Typefaces oder das virtuose Zitieren von Layout-Details inklusive minusküler Abweichung von der Vorlage auf den ersten Blick voraussetzungsreich-schnöselig und arrogant wirkt. Gleichzeitig steht solches voraussetzungsreiches Kommunizieren über Genredetails auch für eine unglaubliche Beschleunigung des Blickes und des Verstehens, das auch immer wissenserotisch das Interesse der Nichtverstehenden auf sich zieht und Eleganzfährten zur eigenen Ermächtigung legt – gewinnend, weil eben nicht durch seine reale Schwäche bedingt, sondern von einer Macht, die vom inneren Zusammenhalt bestimmter, miteinander in Kontakt befindlicher künstlerischer Praktiken ausgeht.

In beiden Varianten kann aber das Genre des Künstler*innenbuches Adressierungen präziser formulieren als die anderen, an den Polen angesiedelten Möglichkeiten der Distribution. Es schreibt seine Auflagenzahl nicht ins Impressum, sondern in die mediale Gestalt seines Produktes. Folglich ist nicht die immer dubiose Mischung aus fiesem Bildungsprivileg und legitimem Fanwissensvorsprung entscheidend für das Erreichen einer Adresse, sondern sie ist von Anfang an durch die Medienmaterialität und Soziosphäre der Buchhandlung, des Archivs etc. vorgeprägt und auf Bahnen gebracht. Wenn Aura einen dubiosen und auch verlorenen, quasi-religiösen Traum von Unmittelbarkeit und Kontakt ausspricht, so entsteht in der begrenzt vervielfältigten Aura derjenigen Objekte, bei denen jemand nicht einen Pinselstrich irgendwo angebracht hat, sondern ein DIN-A4-Blatt in einen Kopierer geschoben, eine technisch vermittelte, aber ebenso dichte Beziehung, nun aber nicht zwischen einem Genie und einem*einer Bewundernden, sondern zwischen den Benutzer*innen weltlicher Tools. Dass diese flachere, selbst organisierte, projektförmige Wissens- und Schönheitsdistribution, die Künstler*innenbüchern und ihren generischen Verwandten sehr oft zukommt, sie bis zu einem gewissen Grad ausmacht, ist das eine – dass eine ähnliche Entwicklung der digitalen Medien längst an Kipppunkte in Entropie und Dystopie angekommen ist, steht auf einem anderen Blatt (desselben Baumes) und soll uns im Moment nicht interessieren.

Denn ich hatte ja, was mittlerweile vielleicht schon in Vergessenheit geraten ist, „fröhliche Wissenschaft“ versprochen. Tatsächlich gibt es Dinge, die ich nur aus Künstler*innenbüchern weiß, deren Wissensgestalt mit ihrer Veröffentlichung in Künstler*innenbüchern zusammenhängt. So ist es ein bekanntes kunsthistorisches Datum, ein oft in den Lexika und Wikipedias dieser Welt verzeichneter Fakt, dass der Begriff der Concept Art das erste Mal in einem Aufsatz von Henry Flynt zu Beginn der 1960er Jahre auftaucht; auch dass dieser Entwurf einer begriffsbasierten Kunst anders gedacht war als was später von Sol LeWitt, der Gruppe um Seth Siegelaub oder von Art & Language vertreten wurde. Dennoch erschließt sich der Aufsatz von Flynt erst richtig, wenn man ihn dort aufsucht, wo er zuerst veröffentlicht wurde, nämlich in einem mittlerweile auch sehr berühmten Künstler*innenbuch in jedem Sinne, nämlich der Veröffentlichung An Anthology of Chance Operations, im Jahre 1963. Herausgegeben von Jackson Mac Low und La Monte Young und ursprünglich als eine Ostküstenausgabe einer Westküstenliteraturzeitschrift aus dem erweiterten Beatnik-Milieu geplant, entstand dann eine Publikation mit zahllosen Ausklappmöglichkeiten, kleinen eingeklebten Briefchen, Zeichnungen, die sich als Partituren herausstellten, und so fort. Das Buch sieht aus wie eine sehr schöne, aber anlassfreie Kreativitätsexplosion, stattdessen ist aber fast alles, was da gestalterisch voller Einfälle über die Stränge schlägt, notwendig von den musikalischen, literarischen oder bildnerischen, performativen oder konzeptuellen Projekten bestimmt. Es gibt neben all den Partituren viele Word Pieces, etwa von Yoko Ono oder Young selbst und Flynts Essay, der eine legendäre intellektuelle Konstruktion raushaut.

Die könnte man referieren, nachdrucken, aber das wäre nicht dasselbe. Flynt, der Mathematiker, Komponist, Folkmusiker, Antirassist und Aktivist ist, der in New York gemeinsam mit Jack Smith ein Stockhausen-Konzert als Sandwichman mit dem Slogan „Demolish Serious Culture!“ attackiert, weil er gelesen hat, dass Stockhausen sich gegen Jazz auf eine Weise geäußert hat, die er für rassistisch hielt; dieser Flynt argumentiert, dass die in der Webern-Nachfolge entstandene sogenannte Darmstädter Schule serieller Musik, also die gesamte komponierte europäische Gegenwartsmusik der 1950er Jahre von Boulez bis Stockhausen, nicht funktioniere, weil sie keinen Weg gefunden hat, die Komplexität ihrer Kompositionen, ihrer Reihen hörbar zu machen. Er schlägt vier konkrete Negationen der Darmstädter Musikidee vor: zeitgenössischen R&B, afrikanische Musik – etwa der Baoulé – und minimalistische Drones, wie sie seine damaligen Freunde Tony Conrad und La Monte Young praktizieren, also drei Musiken, in denen andere als kompositorische Aspekte im Vordergrund stehen; etwa rituelle, soziale oder erotische. Die vierte Negation hat es in sich: Er schlägt vor, die Komplexität der Darmstädter Kompositionen nicht als solche zu negieren, sondern so zu verschärfen und zu steigern (und dann dadurch zu negieren), dass sie ihn auch mathematisch befriedige: durch erhöhte Komplexität. Es wäre dann aber nicht mehr wünschenswert, diese Komplexität hörbar zu machen, es reiche, sie zu notieren (also als musikalisch-mathematisches Künstler*innenbuch zu veröffentlichen). Dies nennt er Concept Art.

Flynts Vorschlag ist also nicht nur die Herleitung einer Legitimation, ja der Notwendigkeit des Künstler*innenbuches aus dem Geiste der avancierten Musik, sondern sein Aufsatz wird nur dadurch zu so einem mehrteiligen, aus Negation gebauten Gebilde, weil er in der Nachbarschaft von Partituren und Zeichnungen, von Tabellen und Handlungsanweisungen in diesem Sinne plausibel werden kann. Er hat einen immensen Einfluss auf viele Kunstdenker*innen, theoretische wie praktisch Handelnde, und oft mit massiver Zeitverzögerung. Seine Adresse ergibt sich aus den Namen der Beteiligten und ihren Fragen, aus der bizarren Produktionsgeschichte und aus der zeitgenössischen Alltagspraxis von Beteiligten wie Yoko Ono, Jackson Mac Low oder Tony Conrad. Dies war die fröhliche Wissenschaft von Künstler*innen, die heute zu einem Teil institutionalisiert ist, sich zu Tode gesiegt hat oder aber auch nach wie vor in genau dem Sinne weitermacht.

Wenn man so will, arbeitet sie an dem zentralen Problem zeitgenössischer Museums- und Kunstpolitik: Wie kann man einerseits Museen und das, womit sie sich beschäftigen, zugänglich machen, die Barrieren senken und andererseits dieses Gezeigte nicht trivialisieren, nicht an eine – ohnehin in realen Menschen nicht auffindbare, nur abstrakt konstruierte, von Medienunternehmen ausgedachte – Chimäre von Verständlichkeit verramschen, nicht jede Wissenserotik, jede Spezifik der Adresse, die gerade in kämpfenden Kunstformen so entscheidend ist, auslöschen? Die Antwort ist die spezifische Kommunikation des Künstler*innenbuches im weiteren Sinne (including Fanzines, Pamphlete, Produkte der Minipressen): Es schließt nicht institutionell aus, entlang von Klassengrenzen und Bildungsprivilegien, sondern spricht konkret und spezifisch an: die, die ein Interesse teilen, einen Struggle, eine Obsession. Und das Entscheidende: Nicht eine übergeordnete Soziokybernetik organisiert diese Kommunikation, kein Algorithmus schafft diese Blase, sondern je spezifische Adressierungsanliegen in einem ansonsten kontingenten und anonymen Raum – eine soziale Suppe, kein Netz, eine Emulsion, kein Molekül, organisiert wie früher die Großstädte: keine Klientel, sondern die Idee spezifischer, aber aufregenderweise unbekannter, überraschender Gegenüber. Der Look, die Worte, die materiellen Spuren dieser Kommunikation, the matter that matters.

[1] Vgl. Hans-Christian Dany, Ulrich Dörrie, Bettina Sefkow (Hg.), dagegen dabei. Texte, Gespräche und Dokumente zu Strategien der Selbstorganisation seit 1969, Hamburg: Edition Michael Kellner 1998; sowie: Diedrich Diederichsen, „Ein paar Figuren …“, in: Klaus Modick, Mo Salzinger, Michael Kellner (Hg.), Humus. Hommage à Helmut Salzinger, Hamburg: Edition Michael Kellner 1996.

[2] Hanns Sohm, Harald Szeemann, Happening & Fluxus. Materialien, Köln/Markgroeningen: Kölnischer Kunstverein/Archiv Sohm 1970.

[3] Thomas Kellein, „Fröhliche Wissenschaft“. Das Archiv Sohm, Ausst.-Kat. Staatsgalerie Stuttgart 1986.

Die Ausstellung TURNING PAGES. Künstler*innenbücher der Gegenwart ist bis zum 22.3.2026 im Zentraler Raum MAK Design Lab zu sehen.

Ein Beitrag von Diedrich Diederichsen, Essayist, Kulturwissenschaftler, Kurator und Journalist

Der Blogbeitrag erscheint im Rahmen des interdisziplinären Creative Europe Projekts AbeX.

Dieses Projekt wird unterstützt von Creative Europe.

Die Ausstellung TURNING PAGES. Künstler*innenbücher der Gegenwart sowie das zugehörige Rahmenprogramm und die begleitende Publikation sind Teil des interdisziplinären Creative Europe Projekts AbeX, finanziert von der Europäischen Union.

Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des*der Autor*in bzw. der Autor*innen und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die Vergabebehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

Thanks , I have recently been searching for information about this subject for a long time and yours is the best I have found out so far. But, what concerning the bottom line? Are you positive about the supply?

Diedrich Diederichsen’s lecture on artist books brilliantly explores their cultural significance and communicative potential. His insights into the interplay between art, literature, and socio-political contexts illuminate the unique role these publications play in fostering community and challenging traditional norms. A thought-provoking and enriching discussion!

ddddd

Wenn das Künstlerbuch seine Bedeutung aus den spezifischen sozialen Situationen, Milieus und Verbreitungsformen bezieht, die es hervorbringen, was geschieht dann mit seiner Aura und seiner kommunikativen Kraft, sobald es ins Museum, Archiv oder in einen Blog gelangt? Verwandelt es sich in etwas anderes, oder widersetzt es sich stillschweigend der institutionellen Einordnung?