17. November 2022

Die sieben Prinzessinnen

Ein MAK Blog-Beitrag zum 100. Todestag von Marcel Proust am 18.11.2022

Anlässlich des 100. Todestages des französischen Schriftstellers Marcel Proust bringt Sebastian Hackenschmidt, Kustode der MAK Sammlung Möbel und Holzarbeiten, ein wichtiges Objekt aus der MAK Sammlung mit literarischen Stimmen der Jahrhundertwende in Verbindung: Dreh- und Angelpunkt des Blogs ist der berühmte Wandfries, den die schottische Künstlerin Margaret McDonald Mackintosh 1906 für den Salon von Fritz Waerndorfer, dem Mitbegründer der Wiener Werkstätte, geschaffen hat. Heute ist er einer der Höhepunkte der MAK Schausammlung Wien 1900. Was dieser Fries mit Proust zu tun hat? Lassen wir uns überraschen…

Der inzwischen einigermaßen in Vergessenheit geratene belgische Schriftsteller Maurice Maeterlinck, dem 1911 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde, war ein wichtiger Vertreter des Symbolismus und der literarischen Avantgarde des Fin de Siècle. Schon mit seinen ersten Theaterstücken konnte er große Erfolge feiern; sein wohl bekanntestes Stück – Pelléas und Mélisande – wurde 1893 uraufgeführt und 1902 von Claude Debussy als Oper vertont. Mit seinen „statischen“ Dramen, in denen nicht menschliche Gefühle und Leidenschaften im Mittelpunkt standen, sondern der Mensch als Spielball des Schicksals vorgeführt wurde, hatte Maeterlinck einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf eine jüngere Generation von Schriftstellern – auch im deutschen Sprachraum. Viele dieser Autoren sind heute weit bekannter als Maeterlinck selbst: Die Gebrüder Heinrich und Thomas Mann, Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal und Robert Musil zählten ebenso zu seinen Bewunderern wie der französische Schriftsteller Marcel Proust, dessen Todestag sich am 18. November 2022 zum hundertsten Mal jährt und der deshalb eigentlich im Mittelpunkt dieses Blogs steht. Zu Proust aber später!

Der französische Schriftsteller Maurice Maeterlinck (1969–1949), 1902

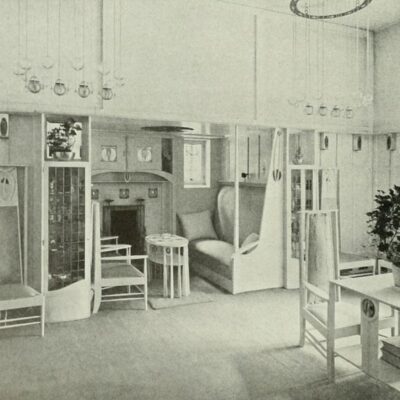

Zu den frühen Werken von Maurice Maeterlinck zählt Les Sept Princesses, ein 1891 veröffentlichtes, märchenhaftes Theaterstück, das in einem geheimnisvollen, vom Meer umtobten Schloss spielt. Ein alterndes Königspaar wacht dort über sieben schlafende Prinzessinnen. Das Stück, das 1900 als Die sieben Prinzessinnen auch in deutscher Übersetzung erschien, wurde seinerzeit viel gelesen und diskutiert. In den künstlerischen Salons der Jahrhundertwende bildete es den Stoff für Gespräche und künstlerische Auseinandersetzungen. So auch in Wien, wo der ungarisch-österreichische Journalist Ludwig Hevesi 1905 in einem Feuilleton den Besuch des „Mackintosh-Salons im Hause Waerndorfer“ als ein „artistisches Kuriosum ersten Ranges“ beschrieb: Der schottische Architekt Charles Rennie Mackintosh hatte für den Unternehmer Fritz Waerndorfer – Mäzen und Gründungsmitglied der Wiener Werkstätte – und seine Frau Lili ein Musikzimmer eingerichtet, dessen „Thema“ Maeterlincks Theaterstück war. Über die genaue Anzahl der Prinzessinnen war Hevesi in seinem ersten Feuilleton allerdings noch im Unklaren und schilderte den Salon als „ein elegantes Wohngemach für die Seelen der ‚sechs Prinzessinnen‘ Maeterlincks“.

- Der ungarisch-österreichische Schriftsteller und Journalist Ludwig Hevesi (Pseudonym, eigentlich Lajos Lövy, 1843–1910), 1903

- Der von Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) gestaltete Musiksalon von Fritz und Lili Waerndorfer in Wien (XVIII., Carl-Ludwig-Strasse 45), 1903

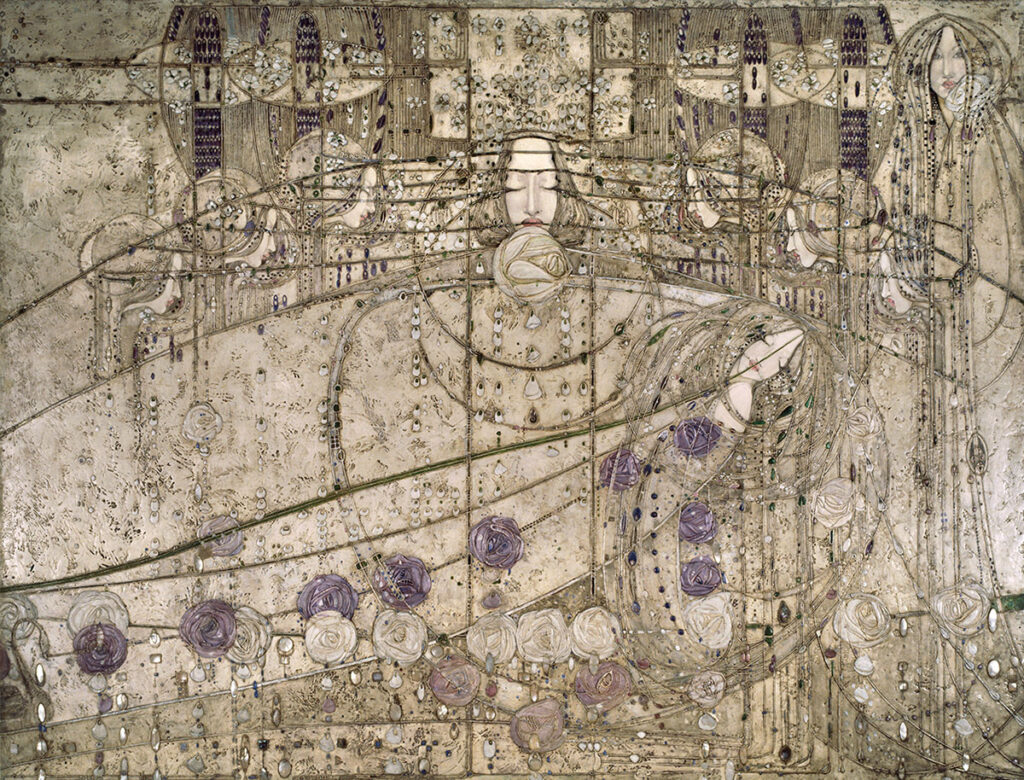

Bei einem zweiten Besuch, den er 1909 unter dem Titel Ein moderner Nachmittag in seinem Buch Flagranti und andere Heiterkeiten beschrieb, bekam Hevesi dann auch das nachgelieferte Herzstück des Salons zu sehen: Einen dreiteiligen, insgesamt fast sechs Meter breiten und ein Meter fünfzig hohen „Gesso“-Fries, den Mackintoshs Frau, die schottische Künstlerin Margaret MacDonald Mackintosh, in Pastiglia-Technik mit eingelegten Muschelschalen, Perlmuttblättchen und gläsernen Edelsteinimitationen zum Thema der Sieben Prinzessinnen gestaltet hatte.

Die Künstlerin Margaret MacDonald Mackintosh (1864–1933), 1895

Die räumliche Erfahrung dieses Salons muss außergewöhnlich gewesen sein: Unvorbereitete Betrachter*innen mochten sich bei den Waerndorfers wie auf einem anderen Stern vorgekommen sein. Der Modernität dieses außergewöhnlichen und der Alltagserfahrung völlig entrückten Gesamtkunstwerks versuchte Hevesi in seinem Bericht sprachlich zu entsprechen. Aus seiner geradezu mustergültig impressionistischen Schilderung seien hier die Passagen über den Fries von Margaret MacDonald Mackintosh zitiert – einem der Highlights der MAK Sammlung zur Wiener Moderne:

Margaret MacDonald Mackintosh: Die sieben Prinzessinnen, 1906

© MAK/Georg Mayer

Margaret MacDonald Mackintosh: Die sieben Prinzessinnen (Detail), 1906

© MAK/Georg Mayer

Maeterlinck-Szene. Sieben Prinzessinnen, die den Prinzen erwarten. Der kommt und findet die Braut tot. Über die Tote gebeugt, weinen sie alle, der Prinz und die sechs Prinzessinnen. Märchenhaft weinen sie, in einer unbestimmt graulichen Harmonie, einer mausgrau-fahlweißlich schwimmenden, durcheinander spielenden Tonfolge. Ruhig wie ein alter Gebetteppich aus Morgenland, auf dem tausend Jahre lang gebetet worden, kniend mit Knien, mit Handflächen und mit Stirnen. Und stellenweise glitzert und gleißt es von Perlmutterspänen, flinserlweise, wie von Opalsplittern und eingesprengtem Chalcedon oder Labrador. Und die trauernden Gestalten neigen sich, wie Rohr im Winde, und ihre Linien hasten in stilistischer Starre wie appliziert. Und spinnen sich ornamental aus, in jenen weit geschwungenen Kurven und straff gezogenen Drähten… wahrhaftig, in einem Drahtstil einer elektrotechnischen Welt, die kreuz und quer von Drähten umsponnen und durchzogen ist. Stromleitungen für Gott weiß was, auf Draht gezogene Allwissenheit, Allmacht, Allgegenwart.

So weinen die Sieben im Fries und ihre Tränen fallen. In langen, schwellenden Tropfen, rings im ganzen Gemach. Die stilisierte Träne als Leitmotiv der ganzen Ausschmückung; jeder springende Punkt im Ornament diese Träne. In einer Tropfsteingrotte ist kein Fünfuhr denkbar, in diesem weißen Tränensalon sitzen die Damen auf ganz niedrigen, hochlehnigen Stühlen und kommen sich wie Prinzessinnen vor, wie die lebengebliebenen natürlich. Und in den lauschigen Sitznischen, den cosy corners, stecken sie die wagenradgroßen Federhüte zusammen, wie gemalt oder gestickt. Wie Wesen von anderswoher, die nur Taufnamen haben und von Tag zu Tag jünger und schlanker werden, und bieg- und schmiegsamer und mackintoshischer. Warum nicht? Muß denn alle Tage Alltag sein? Lassen wir uns entrücken, wenn sich ein Künstler die Mühe nimmt. Spielen wir Entrückung. Guter Wille ist alles.

Die zitierte Passage beginnt mit der kurzen und knappen Feststellung „Maeterlinck-Szene“ – Hevesi konnte sich offenbar darauf verlassen, dass seine Leser*innen orientiert waren und den Namen einzuordnen wussten. Aber wenn Maeterlincks Theaterstücke in den Wiener Salons der Jahrhundertwende für Gesprächsstoff sorgten, so wurden sie im Paris der Belle Époque – dem kulturellen Zentrum der französischsprachigen Welt – natürlich umso heftiger diskutiert. Und damit endlich zu Marcel Proust, in dessen umfangreichem Hauptwerk – dem zwischen 1913 und 1927 in sieben Bänden erschienenen Roman À la recherche du temps perdu (dt. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit) – die Sieben Prinzessinnen eine gewichtige Rolle spielen: Sie bilden einen äußerst witzigen Nebenhandlungsstrang, der sich fast über die gesamte Länge des Buches erstreckt und im Folgenden durch ausführliche Zitate erschlossen werden soll. Neben der Blasiertheit und Arroganz der handelnden Figuren führt Proust auch die sich mit der Zeit wandelnden Geschmacksurteile und ästhetischen Anschauungen vor: Während Maeterlinck relativ zu Beginn des Romans – der Ich-Erzähler Marcel ist etwa zwanzig Jahre alt – noch ein umstrittener avantgardistischer Schriftsteller ist, wird er als gefeierter Autor am Ende des Romans selbst von den Personen geschätzt, die ihn und seine Stücke über Jahre hinweg abgelehnt hatten.

Der französische Schriftsteller Marcel Proust (1871–1922), 1902

Der Faden dieses Erzählstrangs wird zuerst in Im Schatten junger Mädchenblüte aufgenommen, dem zweiten Band des Romans, in dem sich der Ich-Erzähler Marcel mit dem jungen Adligen Robert de Saint-Loup anfreundet. Dieser ist mit der Schauspielerin Rachel liiert, in der Marcel später – als er ihr persönlich vorgestellt wird – eine Prostituierte erkennt, die ihm selbst einst in einem Bordell angeboten wurde. Als Schauspielerin ist die im gesamten Roman nur mit ihrem Vornamen benannte ehemalige Kokotte eine Anhängerin progressiver Literatur; durch Vermittlung von Robert gelingt es ihr, im privaten Rahmen eines künstlerischen Salons einige Theaterszenen zur Aufführung zu bringen. Die Darbietung endet allerdings in einem Fiasko, als Rachel vor den geladenen Gästen einige „Fragmente aus einem symbolistischen Drama“ rezitiert, die sie zuvor schon „auf einer avantgardistischen Bühne“ aufgeführt und für die sie auch Robert begeistert hatte:

Die Schauspielerin Louisa de Mornand (1884–1963), eines der Vorbilder für Marcel Prousts Figur der Rachel, auf einer Fotografie von Nadar, 1900

Doch als sie mit einem großen Lilienstengel in der Hand und in einem der „Ancilla Domini“ nachgebildeten Kostüm, das sie Robert als eine einmalige „künstlerische Vision“ hingestellt hatte, vor diesem Parterre von eleganten Männern und Herzoginnen erschien, wurde sie mit einem Lächeln begrüßt, das durch den psalmodierenden Tonfall, die Ausgefallenheit gewisser Worte und ihre häufige Wiederholung sich in zunächst unterdrücktes, dann aber so unwiderstehlich ausbrechendes Gelächter verwandelte, daß die arme Rezitatorin nicht hatte weitersprechen können. Tags darauf war die Tante Saint-Loups einhellig getadelt worden, daß sie eine so groteske Künstlerin in ihrem Haus habe auftreten lassen. Ein sehr bekannter Träger eines Herzogstitels verhehlte ihr nicht, daß sie es sich nur selbst zuzuschreiben habe, wenn man sie kritisiere:

„Zum Teufel auch, solche Nummern sollte man uns wirklich nicht zumuten! Hätte die Person noch Talent, aber keine Spur. Alles was recht ist, Paris ist nicht so dumm, wie man es hinstellt. Die Gesellschaft besteht nicht nur aus lauter Eseln. Dies kleine Fräulein hat offenbar geglaubt, sie könne Paris verblüffen. Aber so leicht verblüfft man Paris nicht. Es gibt denn doch noch Dinge, die man hier bei uns nicht schluckt.“

Die Künstlerin selbst aber hatte im Hinausgehen zu Saint-Loup gesagt: „Was für dumme Puten, was für rotznäsige Frauenzimmer und Flegel sind denn das, zu denen du mich da gebracht hast? Ich will dir nur sagen, unter den Männern war keiner, der nicht versucht hat, mir zuzuzwinkern und unter dem Tisch zu füßeln, und nur weil ich nicht darauf eingegangen bin, haben sie sich nachher gerächt.“

Die Auswirkungen dieser missglückten Vorstellung werden von Proust mit langem Atem über das gesamte Romanwerk hinweg noch mehrfach aufgegriffen. So erfahren wir in Die Welt der Guermantes, dem dritten Band, dass Rachels Aufführung seinerzeit im Salon der Herzogin von Guermantes stattgefunden hatte. Der etwa 24-jährige Marcel ist schon seit langem in die Herzogin verliebt, als er sie auf einer Matinée ihrer Tante, der Marquise von Villeparisis, wiedertrifft. In der Schilderung dieser Veranstaltung kommt das Salon-Gespräch auch auf Roberts Freundin Rachel.

Die Gräfin Elisabeth Greffulhe (1866-1952), eines der Vorbilder für Marcel Prousts Figur der Herzogin von Guermantes, auf einer Fotografie von Nadar, um 1900

„Ich habe gehört, daß Sie Roberts Freundin nicht hier haben wollen“, sagte Madame de Guermantes zu ihrer Tante, nachdem Bloch den Botschafter auf die Seite geführt hatte, „ich glaube, daß Sie es nicht bereuen werden, Sie wissen, daß sie ein Graus ist, sie hat keinen Schimmer Talent und ist außerdem geradezu grotesk.“

„Woher kennen Sie sie denn, Herzogin?“, fragte Monsieur d’Argencourt.

„Wie? Sie wissen nicht, daß sie früher als bei allen anderen bei mir aufgetreten ist? Ich bin freilich nicht gerade stolz darauf“, gab Madame de Guermantes lachend zurück, war aber doch glücklich darüber, bekanntzugeben, wenn schon von dieser Schauspielerin die Rede war, daß man deren Lächerlichkeiten zum erstenmal bei ihr hatte genießen können. „Doch schauen Sie, ich muß jetzt gehen“, setzte sie hinzu, ohne sich von ihrem Platz zu rühren. […]

„Sie wissen doch, von wem wir sprechen, Basin?“ fragte die Herzogin ihren Mann.

„Natürlich, ich kann es mir denken“, gab der Herzog zur Antwort. „Ja, das war nicht gerade, was wir eine Schauspielerin von hohem Rang nennen.“

„Nie im Leben“, fuhr Madame de Guermantes zu Monsieur d’Argencourt gewendet fort, „haben Sie etwas so Lächerliches gesehen.“

„Es war geradezu tolldreist“, mischte Monsieur de Guermantes sich ein, dessen sonderbarer Wortschatz gleichzeitig den gesellschaftlichen Kreisen erlaubte, zu behaupten, er sei nicht dumm, und den literarischen, ihn für den schlimmsten aller Trottel zu halten.

„Ich kann nicht verstehen“, fing die Herzogin wieder an, „wie Robert sich in so etwas je hat verlieben können. Oh, ich weiß natürlich, daß man über solche Dinge nicht streiten soll“, setzte sie mit dem reizenden Schmollmündchen eines Philosophen und einer schon abgeklärten Empfindsamen hinzu.

In der ausführlichen Beschreibung dieser Matinée gelingt es Proust, den snobistischen Habitus seiner Charaktere vorzuführen. Die roten Fäden der Konversation werden dabei in einer Art Gesprächsprotokoll, das von den Anmerkungen und Reflexionen des Erzählers moderiert wird, über weit mehr als hundert Seiten hinweg immer wieder aufgenommen. So auch der thematische Nebenhandlungsstrang mit Rachels Darbietung, von der wir erst jetzt erfahren, dass es sich seinerzeit um Szenen aus Maeterlincks Die sieben Prinzessinnen gehandelt hatte:

„Stellen Sie sich vor, zunächst einmal stellte sie die Forderung, ich solle mitten in meinem Salon eine Treppe aufstellen. Das ist ja auch eine Kleinigkeit, nicht wahr, und sie hatte mir auch angekündigt, daß sie platt auf den Stufen zu liegen gedenke. Und dann hätten Sie wirklich hören sollen, was sie deklamierte! Ich kenne nur die eine Szene daraus, aber ich glaube nicht, daß man sich so etwas überhaupt vorstellen kann. Es nennt sich Les sept princesses.“

„Les sept princesses! Ui ui uiii, das nenne ich aber Snobismus“, rief d’Argencourt. „Aber warten Sie mal, ich kenne das ganze Stück. Der Verfasser hat es dem König geschickt, der kein Wort davon verstand und mich bat, ich solle es ihm erklären.“ […]

„So? Sie kennen Les sept princesses?“ wandte sich die Herzogin an d’Argencourt. „Da gratuliere ich Ihnen. Ich kenne freilich nur eine davon, bin aber seither auch gar nicht mehr neugierig auf die sechs anderen. Wenn sie alle so sind wie die, die ich gesehen habe!“

Welch dumme Pute!, dachte ich, gereizt wegen der eisigen Begrüßung, die sie mir hatte zuteil werden lassen. Ich fand eine Art von bitterer Genugtuung darin, ihr völliges Unverständnis für Maeterlinck zu konstatieren. Und wegen einer solchen Frau laufe ich Morgen für Morgen kilometerweit, ich bin wirklich gut! Jetzt möchte ich sie nicht mehr geschenkt.

„Erst fand am Abend vorher eine Art Generalprobe statt, die etwas ganz Exquisites war!“ fuhr Madame de Guermantes in ironischem Tonfall fort. „Stellen Sie sich vor: sie sprach einen Satz, nein, nicht einmal, einen viertel Satz und hielt dann inne; und fünf Minuten lang, ich übertreibe nicht, kam nichts mehr.“

„Ui ui uiii!“ rief d’Argencourt.

„Mit aller Höflichkeit habe ich anzudeuten gewagt, daß das vielleicht ein bißchen seltsam wirken könne. Da hat sie mir wörtlich zur Antwort gegeben: ‚Man muß alles immer so sprechen, als erfinde man es eben selbst.‘ Wenn man darüber nachdenkt, ist das wirklich phänomenal, eine solche Antwort!“

„Aber ich glaubte, Gedichte rezitiere sie nicht schlecht“, meinte einer der beiden jungen Leute.

„Die hat doch keine Ahnung, was ein Gedicht ist“, antwortete Madame de Guermantes. „Ich selbst habe sie übrigens gar nicht erst zu hören brauchen. Es hat mir genügt zu sehen, wie sie mit ihren Lilien dahergekommen ist! Ich habe sofort gemerkt, daß sie kein Talent hat, als ich die Lilien sah!“

Alles lachte.

Margaret MacDonald Mackintosh: Die sieben Prinzessinnen (Detail), 1906

© MAK/Georg Mayer

Letzten Endes sind es die Äußerungen der Herzogin über Maeterlincks Stück, die den Ich-Erzähler des Romans erkennen lassen, dass er sich in seiner Liebe getäuscht hatte und es sich bei Madame de Guermantes – trotz ihres berüchtigten Esprits – keineswegs um das geistig höherstehende Wesen handelte, nach dem er sich so lange verzehrt hatte. Das Gespräch über Die sieben Prinzessinnen ist damit aber nicht zu Ende und brandet auf der Matinee der Marquise von Villeparisis noch einmal auf:

„Sie sprachen da von Les sept princesses, Herzogin, Sie wissen (ich bin freilich nicht stolz darauf), daß der Autor dieses … wie soll ich sagen, dieses Produkts einer meiner Landsleute ist“, bemerkte d’Argencourt mit einer Ironie, in die sich die Genugtuung mischte, besser als die anderen über den Verfasser eines Werkes Bescheid zu wissen, von dem soeben die Rede gewesen war. „Ja, er ist seines Zeichens Belgier“, setzte er hinzu.

„Wirklich? Aber wir machen Sie dennoch nicht für irgend etwas in Les sept princesses verantwortlich. Zum Glück für Sie und Ihre Landsleute haben Sie gar keine Ähnlichkeit mit dem Verfasser dieses Unsinns. Ich kenne sehr liebenswürdige Belgier, Sie selbst, Ihren König, der ein bißchen schüchtern, aber sehr geistreich ist, meine Cousins Ligne und viele andere, aber glücklicherweise drücken sie alle sich nicht wie der Verfasser der Sept princesses aus. Im übrigen muß ich offen sagen, es ist sinnlos darüber zu sprechen, weil es einfach gar nichts ist. Das sind Leute, die versuchen, dunkel zu wirken, und in Kauf nehmen, lächerlich zu sein, um so zu verbergen, daß sie keine Ideen haben. Wenn etwas dahinter steckte, würde ich, das gebe ich offen zu, über gewisse Gewagtheiten gern hinwegsehen“, setzte sie ernsthaft hinzu, „sobald tatsächlich etwas wie ein Gedanke darin enthalten wäre. Ich weiß nicht, ob Sie das Stück von Borelli gesehen haben. Es gibt Leute, die schockiert darüber sind; ich aber, und wenn man mich steinigt“, sagte sie, ohne zu merken, daß sie dieser Gefahr nicht sonderlich stark ausgesetzt war, „gebe offen zu, daß ich es ungemein interessant gefunden habe. Aber Les sept princesses! Die eine von ihnen hat ja offenbar für meinen Neffen etwas übrig, aber ich kann doch nicht den Familiensinn so weit treiben, daß … “

Die Herzogin brach kurz ab, denn eine Dame trat ein, es war Roberts Mutter, die Vicomtesse von Marsantes.

In Die Gefangene, dem fünften Band des Romans, erinnert sich der Erzähler an die Illusionen, die er sich einst über die Herzogin de Guermantes gemacht hat und nimmt nochmals Bezug auf die Entfremdung, die durch ihre Ausführungen zu Maeterlinck hervorgerufen wurde. Wenn Marcel dabei inzwischen eine gewisse Nachsicht für den Wandel der Anschauungen seitens der Herzogin walten lässt, so müssen wir auch für die überkommenen Geschlechterklischees des Erzählers selbst Nachsicht üben:

Madame de Guermantes selbst schien mir in dieser Epoche angenehmer als zu der Zeit, da ich sie noch liebte. Da ich weniger von ihr (die ich jetzt nicht mehr um ihrer selbst willen besuchte) erwartete, hörte ich ihr fast mit der ruhigen Unbefangenheit zu, die man hat, wenn man ganz allein und gemütlich am Kamin sitzt, so wie ich etwa ein Buch gelesen hätte, das in altertümlicher Sprache abgefaßt ist. Ich hatte genügend Freiheit des Geistes, um in dem, was sie sagte, jene so reine französische Anmut zu genießen, die man in der Redeweise oder den Schriften der heutigen Zeit nicht mehr finden kann. Ich lauschte ihrer Unterhaltung wie einem ganz köstlichen französischen Volkslied; ich verstand nun, daß sie sich, wie ich mit angehört hatte, über Maeterlinck lustig gemacht hatte (den sie im übrigen jetzt bewunderte aufgrund einer Schwäche des weiblichen Geistes, der empfänglich für jene literarische Moden ist, deren Strahlen erst spät bei ihm ankommen), so wie ich verstand, daß sich Mérimée über Baudelaire, Stendhal über Balzac, Paul-Louis Courier über Victor Hugo, Meilhac über Mallarmé lustig gemacht hat.

In Die wiedergefundene Zeit, dem siebten und letzten Band des Romans, feiert die inzwischen berühmt gewordene Schauspielerin Rachel schließlich einen Triumph im Salon der Herzogin, die sich an ihre frühere Haltung zum avantgardistischen Theater nicht mehr erinnern kann (oder will) und Rachel nun hofiert. Rachel dagegen hat der Herzogin die Niederlage, die sie einst bei ihr erlitten hatte, nicht zuletzt deshalb verziehen, weil Madame de Guermantes nach wie vor über ein großes gesellschaftliches Prestige verfügt. So markiert die abschließende Matinee des Romans für den inzwischen etwa 54-jährigen Erzähler auch „eine neue Stunde auf dem Zifferblatt“ der wiedererlangten Zeit:

Denn nicht weniger vollständig als Rachel hatte die Herzogin die Erinnerung an den Abend verloren, den jene bei ihr verbracht hatte, vielmehr hatte sich mit dieser Erinnerung eine nicht geringere Wandlung vollzogen. „Ich muß Ihnen sagen“, fuhr sie fort, „es interessiert mich um so mehr, sie zu hören und auch zu hören, wie man ihr Beifall zollt, als ich sie aufgespürt, erkannt, beklatscht und etabliert habe, und das zu einer Zeit, da niemand sie kannte und alles sich über sie lustig machte. Ja, mein Kleiner, da staunen Sie, aber das erste Haus, in dem sie öffentlich auftrat, ist das meine gewesen! Während alle angeblich ganz modern ausgerichteten Damen wie meine neue Cousine“, sagte sie, indem sie ironisch auf die Fürstin von Guermantes wies, die für Oriane immer Madame Verdurin blieb, „sie hätten verhungern lassen, ohne zu geruhen, sie auch nur anzuhören, habe ich sie interessant gefunden und ihr ein Honorar anbieten lassen, damit sie bei mir vor einem Publikum spielte, das die Spitze der besten Gesellschaft war. Wenn ich es etwas töricht prätentiös ausdrücken wollte, könnte ich sagen – denn im Grunde braucht das Talent keine fremde Hilfe –, ich hätte sie ›lanciert‹. Natürlich hatte sie mich nicht nötig dazu.“ Ich deutete eine Gebärde des Widerspruchs an und stellte fest, daß Madame de Guermantes durchaus geneigt war, sich die entgegengesetzte These zu eigen zu machen: „Doch? Meinen Sie, daß das Talent trotz allem eine Stütze braucht? Daß jemand da sein muß, der es ins rechte Licht rückt? Im Grunde haben Sie vielleicht recht. Merkwürdig, Sie sagen genau das, was Dumas früher zu mir bemerkt hat. In diesem Fall fühle ich mich außerordentlich geschmeichelt, wenn ich auch nur das allergeringste – ich meine natürlich nicht zu dem Talent, aber zu dem Erfolg einer solchen Künstlerin – beigetragen habe.“ Madame de Guermantes zog also vor, ihre Idee, das Talent vermöge von allein „aufzugehen“ wie ein Abszeß, wieder fallenzulassen, weil es anders schmeichelhafter für sie war, aber auch weil sie seit einiger Zeit, wenn sie solche neuen Erscheinungen bei sich empfing und im übrigen an einer gewissen Müdigkeit litt, sich eine demütige Haltung zugelegt hatte, aufgrund deren sie die anderen befragte und ihre Meinung hören wollte, um sich selbst dann die ihre zu bilden. „Ich brauche Ihnen nicht erst zu sagen“, fuhr sie fort, „daß dieses gescheite Publikum, das man die Gesellschaft nennt, überhaupt nichts davon verstand. Die Leute protestierten, sie lachten. Ich mochte ihnen noch so eindringlich sagen: „Das ist merkwürdig, das ist interessant, das ist etwas, was noch nie versucht worden ist“, sie glaubten mir einfach nicht, so wie man mir nie in irgendeiner Sache Glauben geschenkt hat. Es ist wie mit der Szene, die sie damals aufführte, es war etwas von Maeterlinck, jetzt ist es ganz bekannt, aber damals machte sich alles darüber lustig, nur ich, das muß ich sagen, ich fand das wundervoll. Es wundert mich sogar, wenn ich darüber nachdenke, daß eine Bäuerin wie ich, die nur die Erziehung der jungen Mädchen ihrer Provinz genossen hatte, diese Dinge von vornherein gemocht hat. Natürlich hätte ich nicht sagen können, weshalb, es gefiel mir eben, es machte tiefen Eindruck auf mich; Basin, wissen Sie, dem alle Empfindsamkeit fernliegt, war ganz betroffen davon, wie stark es auf mich wirkte. ›Ich will nicht, daß Sie sich diese Dummheiten anhören, Sie machen sich krank damit‹, hat er mir damals gesagt. Und es stimmte wirklich, denn jeder hält mich zwar für eine ganz nüchterne Frau, aber im Grunde bin ich eben doch nur ein Nervenbündel.

Margaret MacDonald Mackintosh: Die sieben Prinzessinnen (Detail: rechter Seitenflügel), 1906

© MAK/Georg Mayer

Prousts Schilderungen bieten uns einen Kontext, der uns zwar nicht den Fries selbst erläutert, aber doch die Diskussionen erahnen lässt, die er seinerzeit im Salon des Ehepaars Waerndorfer ausgelöst haben mag. Dass die Wiener Stimmlage dieser Zeit eine andere war als die der französischen Gesellschaft des Fin de Siècle, ist selbstverständlich – auch wenn sie wohl kaum weniger schneidend gewesen sein dürfte. Die 1907 von Fritz Waerndorfer für den Verkauf in der Wiener Werkstätte angeworbene und mit dem Schriftsteller Peter Altenberg befreundete Helga Malmberg bezeichnete den Fries etwa als „Höhepunkt der Schmockerei“. („Ui ui uiii!“ hätte d’Argencourt zweifellos ausgerufen, wenn er das gehört hätte!) Doch auch wenn ein gewisser Kitschverdacht nicht ganz von der Hand zu weisen ist, stellt der Fries der Sieben Prinzessinnen über den Wandel der Moden und Geschmäcker hinweg nicht nur ein wichtiges Zeugnis für die gehobene Salonkultur der Wiener Moderne dar, sondern auch einer Sprach- und Ländergrenzen überschreitenden europäischen Moderne am Ende der Belle Époque.

Wer sich ein genaueres Bild über die Umstände der Entstehung des Mackintoshzimmers und des sogenannten Waerndorfer-Frieses machen möchte, sei auf die MAK Publikation Ein moderner Nachmittag. Margaret MacDonald Mackintosh und der Salon Waerndorfer in Wien (hrsg. von Peter Noever, Böhlau Verlag, Wien 2000) verwiesen sowie auf den folgenden Beitrag auf dem MAK Blog: https://blog.mak.at/der-waerndorfer-fries-im-mak

Wer weitere Einblicke in die französische Salonkultur des Fin de Siècle erhalten möchte… lese Proust!

Ein Beitrag von Sebastian Hackenschmidt, Kustode MAK Sammlung Möbel und Holzarbeiten

… ein sehr schöner Weg: von einem Objekt der Bildenden Kunst im Museum zu einem nicht mehr sehr bekannten Text, der ein Theaterstück ist und den es szenisch illustriert; und der in einem anderen Text ein szenisches Geschehen auslöst, das in seiner diversen Rezeption gesellschaftliche Strukturen und Veränderungsprozesse beschreibbar macht.

Marcel Proust, der grosse Freund und luzide Beschreiber bildender Kunst, hätte seine Rachel im MacDonald Mackintosh Fries finden können, hätte er ihn gekannt.

Hat er nicht. Sie haben es für ihn gemacht.

Danke.