23. Oktober 2025

Erwin Pokorny

23. Oktober 2025

Erwin Pokorny

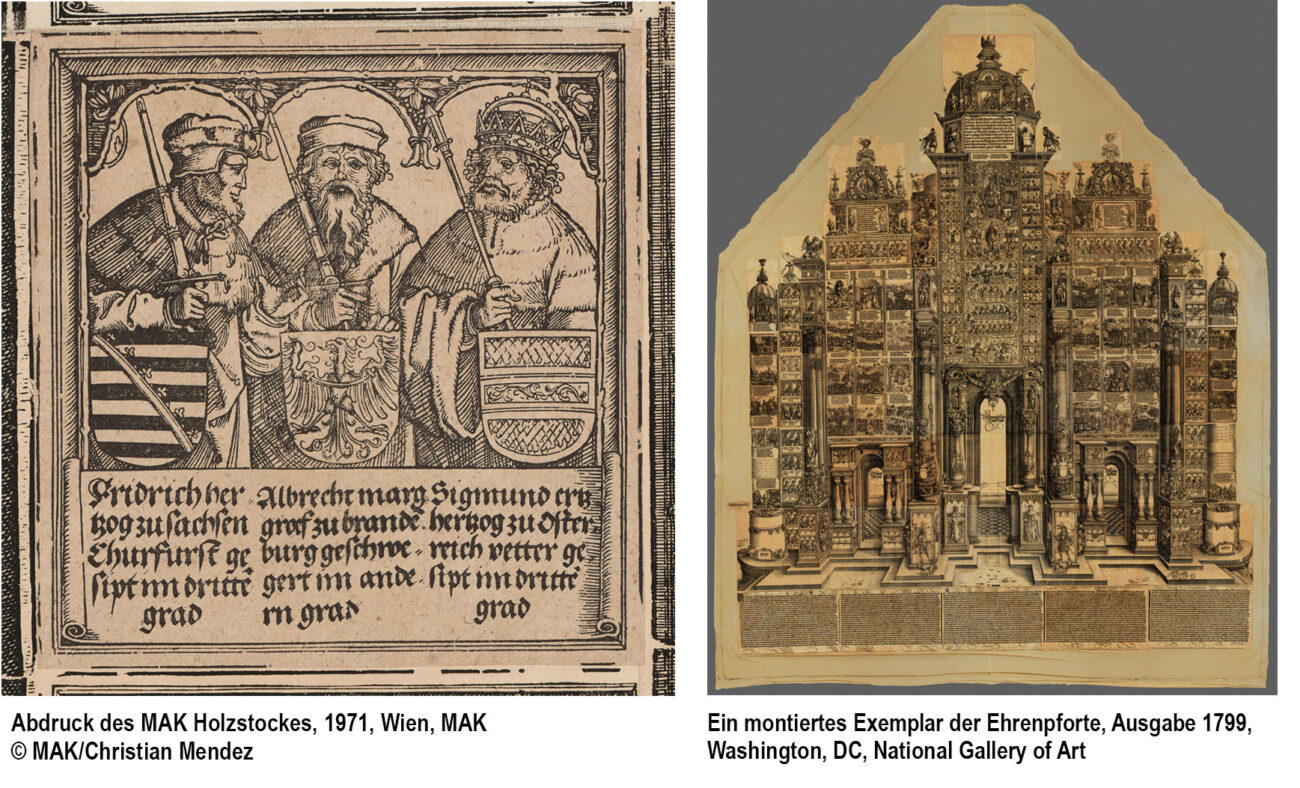

Ein kleiner, aber feiner Holzstock in der Bibliothek und Kunstblättersammlung des MAK birgt ein bedeutendes Stück Geschichte: Er diente einst dem Druck eines Details aus der Ehrenpforte Kaiser Maximilians I. (1459–1519). Wann und wie dieser Druckstock in das 1863 gegründete k. k. Österreichische Museum für Kunst und Industrie gelangte, bleibt im Dunkeln – seine erste Erwähnung findet sich jedoch bereits im Illustrierten Katalog der Ornamentstichsammlung von 1871, der anlässlich der Eröffnung des neuen Museumsgebäudes am Stubenring erschien. Der Kunsthistoriker Erwin Pokorny hat sich intensiv mit diesem Fund beschäftigt und stellt im MAK Blog seine Forschungsergebnisse vor.

Holzstock zur Ehrenpforte, um 1515, Wien, MAK

© MAK/Christian Mendez

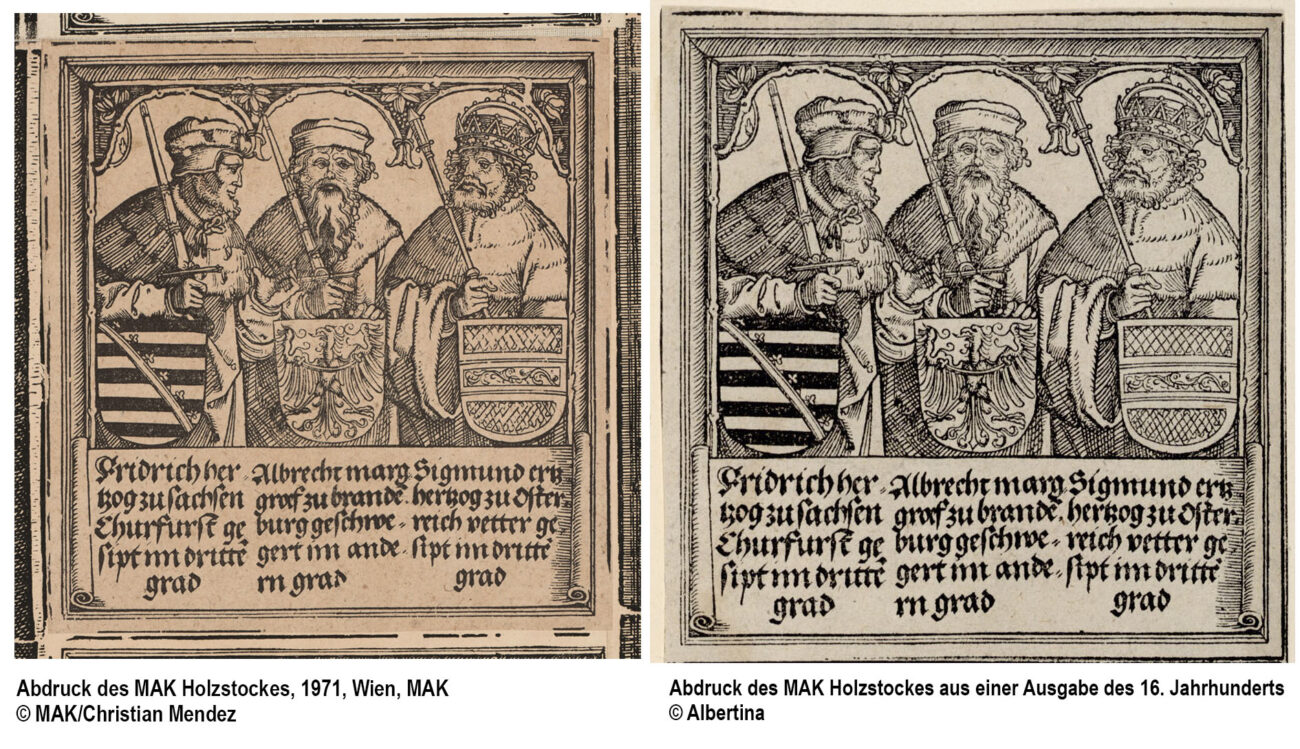

Die Ehrenpforte Kaiser Maximilians I. ist ein rund 3,5 m hoher und 3 m breiter, von fast 200 Holzstöcken auf 36 Papierbögen gedruckter Riesenholzschnitt. Obzwar „1515“ datiert, erschien er auf Grund ständiger Korrekturen des Kaisers erst um 1517/18. Der Abdruck des vermutlich aus Birnenholz geschnittenen und nur 14 x 13 x 2,5 cm großen Holzstocks im MAK findet sich in der Porträtgalerie nahe dem rechten Seitentürmchen der Ehrenpforte. Dargestellt sind die Kurfürsten Friedrich III. von Sachsen und Albrecht von Brandenburg sowie der österreichische Erzherzog Sigmund von Tirol. Jeder steht mit seinem Wappenschild als Halbfigur unter einem Astwerkbogen. Unterhalb des Bildfeldes ordnet ihnen ein dreispaltiges Textfeld die Namen, Adelstitel und angeblichen Verwandtschaftsgrade zum Kaiser zu.

Im Katalog der Ornamentstichsammlung von 1871 galt der im MAK erhaltene Holzstock als ein Werk Albrecht Dürers (1471–1528). Dürer hat zwar den Großteil der Ehrenpforte nach einer heute unbekannten Erstfassung des Innsbrucker Hofmalers Jörg Kölderers (um 1465/70–1540) entworfen, doch führte er keineswegs alle Vorzeichnungen, die von den Formschneidern exakt nachgeschnitten wurden, selbst aus. Diese zeitaufwendige Zeichenarbeit überließ er größtenteils seinem Werkstattmitarbeiter Hans Springinklee (um 1490/95–um 1540), der wohl auch unseren Holzstock „gerissen“ hat. Springinklees Figuren wirken in ihren Köpfen und Händen vergleichsweise puppenhaft, wenn man etwa den von Dürers Zeichenstil geprägten Holzschnitt mit drei römischen Kaisern aus dem linken Teil der Ehrenpforte gegenüberstellt. Große Holzschnittprojekte waren immer Teamarbeit. Nicht nur das Talent der Entwerfer und Zeichner, sondern auch die Meisterschaft der Formschneider und der Drucker war für die Qualität des Endproduktes entscheidend. Im Fall der Ehrenpforte erfolgten diese beiden letzten Arbeitsschritte in der Nürnberger Werkstatt des Formschneiders und Druckers Hieronymus Andreae (um 1485– 1556).

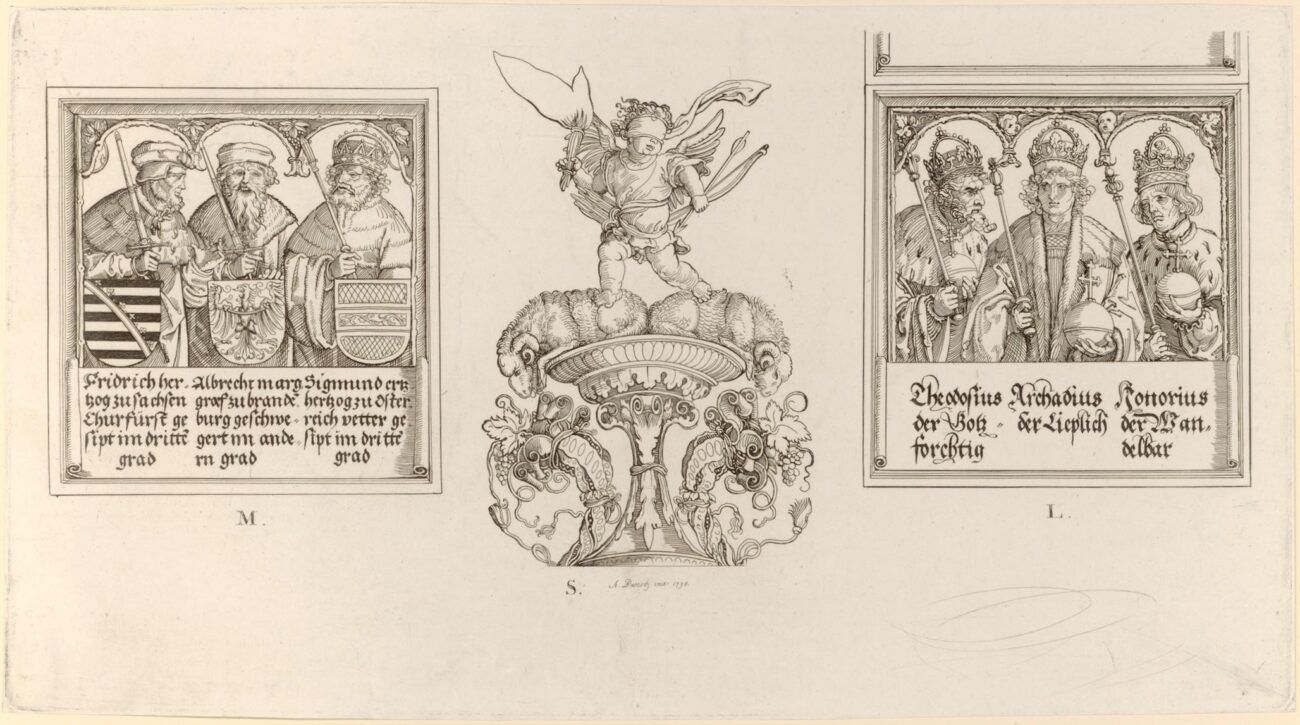

Radierung nach drei Holzschnitten aus der Ehrenpforte, Bartsch-Ausgabe 1799, Wien, Albertina

© Erwin Pokorny

Bis zu der 1559 in Wien von Raphael Hoffhalter (um 1525/30–1568) gedruckten zweiten Ausgabe waren noch sämtliche Holzstöcke vorhanden, danach gingen mehr als 20 verloren. Adam von Bartsch (1757–1821) musste in seiner Ausgabe von 1799 diese Verluste durch Radierungen ersetzen, die er selbst nach Abdrucken des 16. Jahrhunderts angefertigt hatte. Das betrifft auch den damals noch verschollenen Holzstock des MAK. Bartsch radierte den entsprechenden Holzschnitt gemeinsam mit zwei anderen auf einer Kupferplatte.

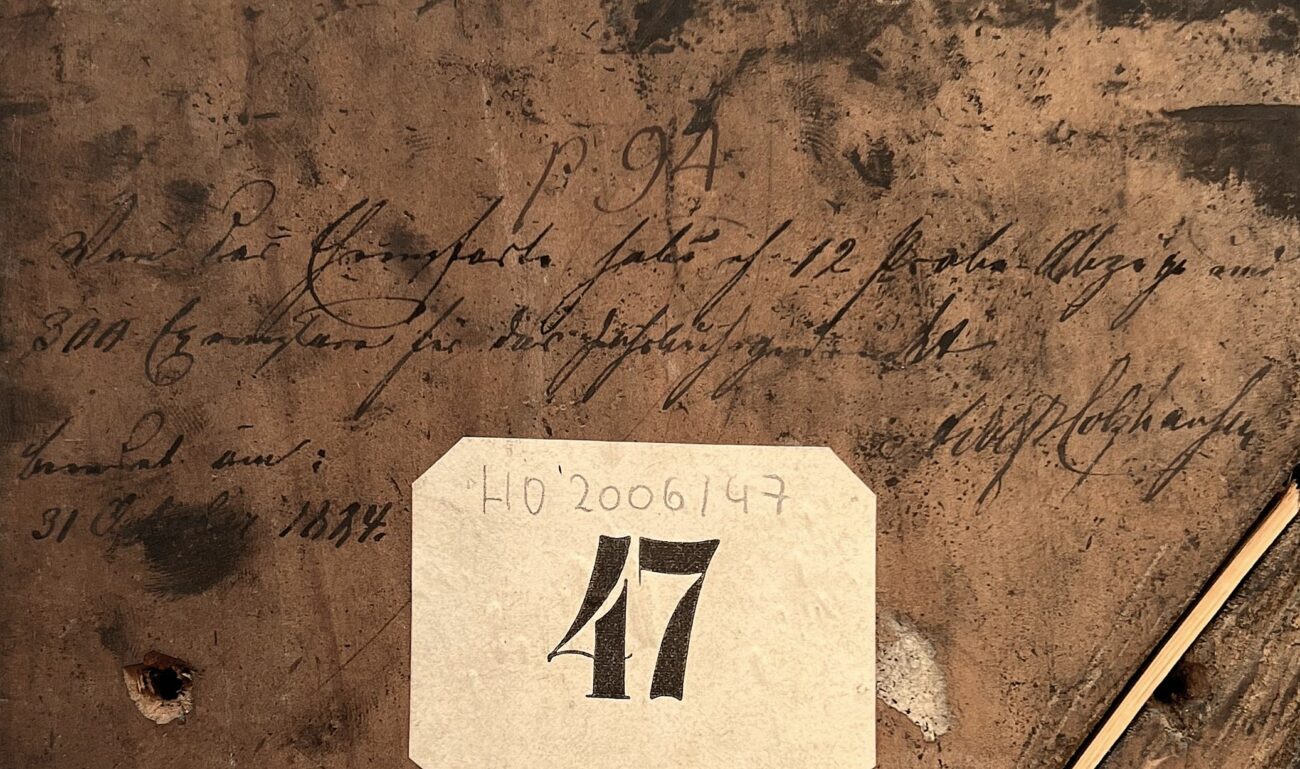

Vermerk Holzhausens auf der Rückseite des Holzstockes Nr. 47 der Ehrenpforte, Wien, Albertina

© Erwin Pokorny

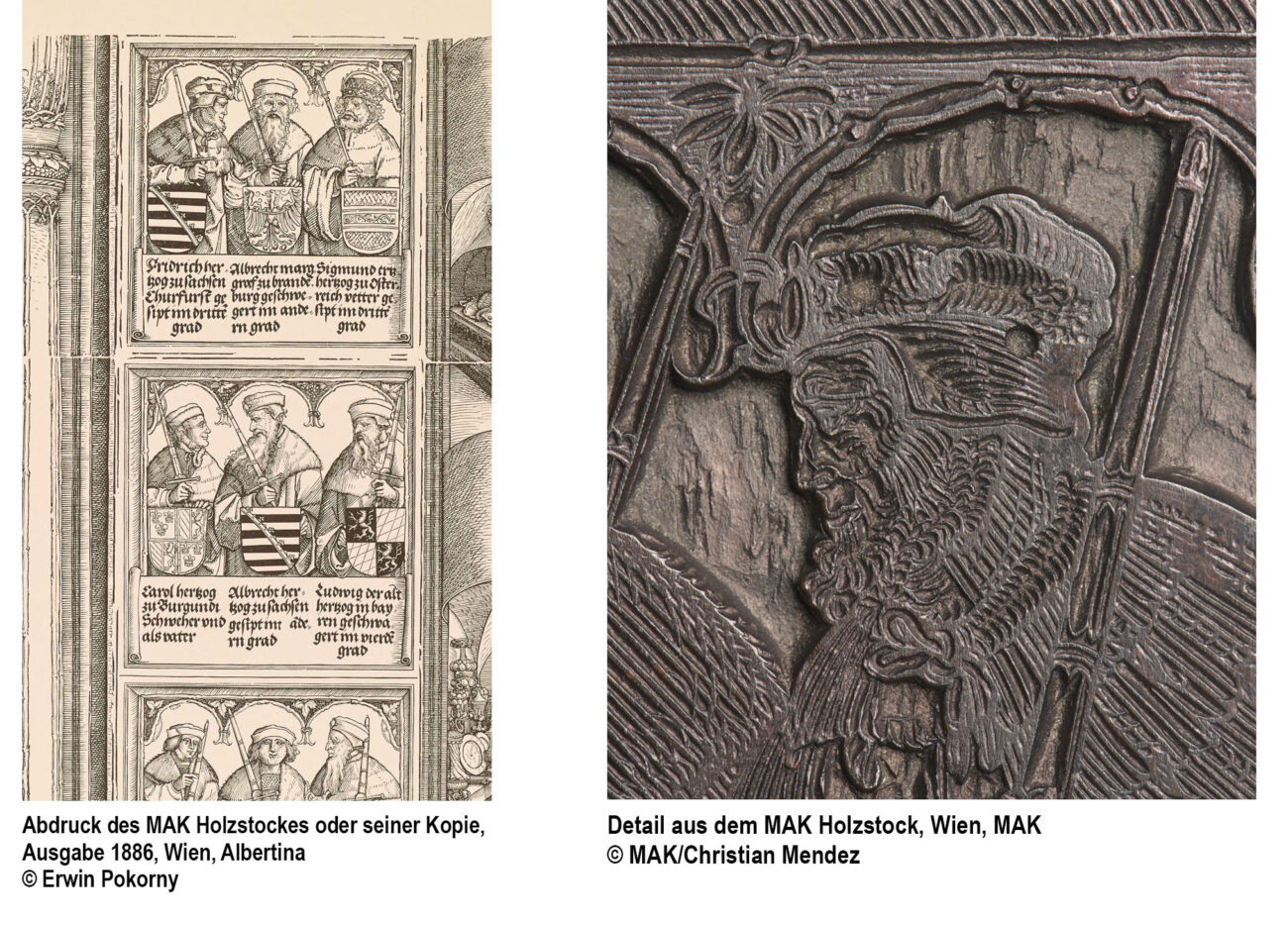

Wo sich der Holzstock des MAK vor seinem Wiederauftauchen befunden hatte, ist ebenso ungeklärt wie die Frage, was mit ihm geschah, als es 15 Jahre nach seiner ersten Erwähnung zur letzten Gesamtausgabe kam. Der k. k. Hof-Buchdrucker und Verleger Adolf Holzhausen der Ältere (1827–1892) arbeitete bereits 1884 mit den 169 erhaltenen Originalholzstöcken, die sich damals in der Wiener Hofbibliothek und heute im Besitz der Albertina befinden. Die verlorenen Holzstöcke wurden nun aber durch Zinkhochdruckplatten (Klischees) ersetzt, auf denen Fotografien der entsprechenden Holzschnitte von 1559 hochgeätzt wurden. Aus diesem Grund hielten mehrere Experten die gesamte Holzhausen-Ausgabe für eine fotografische Reproduktion. Ein Vergleich von Holzhausens Abdrucken der fotografisch erstellten Klischees mit jenen von Originalholzstöcken lässt in der Brillanz der Wiedergabe feinster Linien keine Unterschiede erkennen.

Eine Erlaubnis zum Abdruck des im MAK erhaltenen Holzstocks scheint es aber, zumindest zu Beginn des Projektes, nicht gegeben zu haben. Die Direktion des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie genehmigte nur die Abnahme eines Klischees. Es ist nicht bekannt, wie diese Abnahme stattfand. Wahrscheinlich zog man die damals verbreitete Technik der Papierstereotypie in Erwägung, mit der Druck- und Holzstöcke vervielfältigt wurden. An den Seiten unseres Holzstockes klebende Papierreste sprechen für diese Vermutung . Von der Genehmigung einer so abgenommenen Kopie des Stockes erfahren wir am Ende eines Aufsatzes von Eduard Chmelarz über die Ehrenpforte:

Inzwischen ist wieder einer der Originalstöcke zum Vorschein gekommen[…] und die Direction des k. k. Oesterreichischen Museums für Kunst und Industrie, wo sich derselbe befindet, gestattete die Abnahme eines Clichés für unsere Publication.

(Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 1886, S. 319)

Schrägansicht des MAK Holzstockes, Wien, MAK

© MAK/Christian Mendez

Die im Holzstock nach der Ausgabe von 1559 entstandenen Ausbrüche und Wurmlöcher sind in der Holzhausen-Ausgabe unverändert wiedergegeben, obwohl es kein großer Aufwand gewesen wäre, anstelle dieses Holzstockes ein Klischee nach der Fotografie eines fehlerfreien, im 16. Jahrhundert gedruckten Holzschnitts zu verwenden. Die Wurmlöcher des MAK Stockes – gut sichtbar am Hut des sächsischen Kurfürsten – hinterließen im Abdruck kleine weiße Stellen, die in den mehr als 300 Jahre älteren Abdrucken fehlen.

Wie aber verhält es sich mit der Möglichkeit, dass die um 1885 genehmigte Abnahme eines Klischees für die Holzhausen-Ausgabe misslang und aus diesem Grund der Originalholzstock doch noch in die Druckerei gebracht wurde? Ursprünglich sollte die Abnahme eines Klischees wahrscheinlich ein Brechen des alten Holzstocks in der Druckerpresse verhindern. Vielleicht aber sah man wenig später ein, dass diese Sorge bei einem derart kleinen Format unbegründet war. Außerdem hatte der Präfekt der Hofbibliothek Ernst von Birk (1810–1891) sogar den Druck sämtlicher 169 dort aufbewahrter Originaldruckstöcke genehmigt.

Ein ausgezeichneter Abzug des Holzstocks gelang hundert Jahre später anlässlich der Dürer-Ausstellung im MAK 1971, in der die Blätter der Bartsch-Ausgabe 1799 als Riesenholzschnitt auf Molino aufgezogen zu sehen waren. Die Kuratorin der MAK Ausstellung Hanna Dornik-Eger schrieb dazu:

Ein Handabzug dieses Orginalholzstockes, hergestellt im Oktober 1971 von Prof. Baminger in der Meisterklasse für Graphik, Prof. F. Herberth an der Hochschule für angewandte Kunst, wurde an der Stelle der Ersatzradierung von Bartsch eingefügt.

(Ausstellungskatalog, Albrecht Dürer und die Druckgraphik für Kaiser Maximilian I., S. 58)

Bartschs Radierung kam daraufhin zurück in den Band der Ehrenpforte, aus dem im 19. Jahrhundert die Blätter herausgeschnitten und auf Leinwand aufgezogen wurden. Die davon verschmutzten Blätter wurden vermutlich für die Dürer-Ausstellung 1971 auf Molino montiert und auf einem Rahmen aufgespannt, um später wieder eingerollt aufbewahrt zu werden.

Der vorliegende Text ist eine Kurzfassung eines Aufsatzes, der in der Zeitschrift Frühneuzeit-Info 37/2026 (Zeitschrift des Instituts für die Erforschung der Frühen Neuzeit) erscheinen wird.

Ein Beitrag des Kunsthistorikers Erwin Pokorny

It looks very meticulous.