19. September 2024

Sebastian Hackenschmidt

19. September 2024

Sebastian Hackenschmidt

Design bietet nicht nur effiziente Werkzeuge, die helfen, das Alltagsleben zielgerichtet zu bewältigen, sondern auch vielfältige Möglichkeiten, sich mit der Welt auf hintergründige oder spielerische Weise auseinanderzusetzen. Dazu zählen konzeptuelle gestaltete Dinge, die häufig ganz bewusst gegen die Dogmen des „guten“ Geschmacks, des Funktionalismus und der materialgerechten Gestaltung verstoßen. Bei der zu einem Spaghetti-Tester umfunktionierten Gabel des österreichischen Designers Andreas Feldinger, die in der Ausstellung AUT NOW. 100 × Österreichisches Design für das 21. Jahrhundert präsentiert wird, handelt es sich um ein solches Objekt. Sebastian Hackenschmidt, einer der Kurator*innen der Ausstellung, hat es über Jahre hinweg getestet:

Im Frühjahr 2009 erhielt ich als Geschenk des Designers Andreas Feldinger eine einfache Gabel, bei der eine der vier Zinken um 180 Grad nach hinten gebogen war. Ganz offensichtlich handelte es sich bei diesem Gegenstand nicht um eine neu entworfene Designer-Gabel in einer ästhetisch dem Zeitgeschmack angepassten Form, sondern vielmehr um eine Art Re-Design, bei dem eine ganz gewöhnliche Gabel, wie sie in einem beliebigen Kaufhaus – in diesem konkreten Fall bei Ikea – erhältlich ist, durch einen kleinen Eingriff mit einer neuen Funktion versehn wurde. Weit besser als jede herkömmliche Gabel sei sie nun, so der Designer, ideal dazu geeignet, eine einzelne Spaghetti aus dem Kochtopf zu angeln, um diese auf ihre Bissfestigkeit hin zu testen. Man brauche nur einmal im heißen Wasser herumzurühren – und beim Herausziehen würde sich fast zwangsläufig eine Nudel in dem raffiniert einfachen Widerhaken der Gabel verfangen…

Andreas Feldinger, Spaghetti-Gabel, 2009

© MAK/Christian Mendez

Zunächst war ich etwas verwundert darüber, dass für diese schlichte Handlung ein besonderes Werkzeug vonnöten sein sollte. Noch überraschter war ich allerdings, als sich nur wenig später der damalige Direktor unseres Museums in seiner Eröffnungsrede zu der Ausstellung „Zeitlose Gefäße. In Küche und Keller“ auf einen Gegenstand berief, der ausschließlich dazu diene, in dem eben beschriebenen Sinn Nudeln abzuschmecken. Offenbar war tatsächlich eigens für diesen Zweck ein spezielles Küchenutensil entwickelt und zu einem Typus ausgeprägt worden: Einer dieser sogenannten „Pastatester“, die ich bei meinen unmittelbar danach einsetzenden Internet-Recherchen entdeckte, trug den Produktnamen Carlo und bestand aus einem langen, dynamisch gebogenen Stil aus rostfreiem Edelstahl, der in einer kleinen gelochten Kelle mit zwei kurzen, dicken, nach oben weisenden Zinken mündete. Auf diversen Websites wurde dieses Utensil damals als „die perfekte Lösung für das Testen von Teigwaren aller Art“ angepriesen – „einfach genial“, so die zusätzliche Herstellerinformation. Auf einer der inzwischen nicht mehr aktiven Seiten war Carlo mit einem Testbericht verlinkt, dessen Fazit hier kurz zitiert sei:

„Der Pasta-Tester Carlo ist echt super. Damit kann ich ohne Probleme meine Nudeln probieren. Es geht sehr leicht. Er hat eine sehr praktische Form, durch die man alle Nudeln probieren kann und durch das kleine Loch tropft das überflüssige Wasser auch gleich ab. Man kann ihn auch zum Umrühren verwenden. Es ist gut möglich, dass man ihn auch für andere Dinge verwenden kann, das müsste man ausprobieren. Aber das Wichtigste ist ja, dass er seinen Zweck erfüllt. Und das tut er. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich ihn von meiner Mutter bekommen hab. Es war ein tolles Geschenk. Und darum bekommt er von mir auch 5 Sterne.“

Pastatester Carlo, ca. 2005

© MAK/ Georg Mayer

Pastatester Carlo

© Archiv des Autors

Verständlicherweise hatte der damalige Direktor des MAK das Gerät gänzlich anders bewertet. Im Unterschied zu den einfachen und zweckmäßigen Gegenständen der zu eröffnenden Ausstellung, die geradezu prototypisch für Louis Sullivans berühmtes Design-Credo „form follows function“ einstehen konnten, diente ihm der Pastatester als Beispiel für eines jener Utensilien, die man mit Fug und Recht als überflüssig bezeichnen dürfe: Schließlich reiche eine ganz normale Gabel für das Nudeltesten völlig aus, und man könne nicht einmal sicher sein, ob es sich bei dem Pastatester nicht eher um einen modisch gestalteten Rückenkratzer oder ein neues Gartenwerkzeug handle! Wir lebten, so der Direktor, in einem unersättlichen System, in dem jeder Gegenstand „designbedürftig“ gemacht werde, um als Ware kenntlich und verkäuflich zu sein – indes bedauernswerterweise nicht in der konsequenten Weiterentwicklung von Typen, denen man ihren Gebrauchszweck sofort ablesen könne, sondern allzu oft mit dem geradezu gegensätzlichen Resultat völliger Form-Entgleisungen und Pseudo-Formen, die kaum noch erahnen ließen, wozu der betreffende Gegenstand überhaupt diene. Anders etwa als das nach wie vor gültige Design von Schöpflöffeln, das über die Jahrhunderte von ausschweifenden Neuschöpfungen weitgehend verschont geblieben und somit wahrhaft „zeitlos“ sei, stelle so manche absurde Ausprägung des zeitgenössischen Produktdesigns – und abermals erinnerte er an den Pastatester – allenfalls eine ärgerliche Belästigung dar.

Davon abgesehen – diese Pedanterie sei mir bitte nachgesehen –, dass es sich bei dem Begriff der „Zeitlosigkeit“ um einen ahistorischen Begriff handelt, der vor allem dazu dient, in Werbetexten, Programmheften, Schulbüchern und Ausstellungskatalogen die vermeintliche Aktualität der „Klassiker“ zu beanspruchen, konnte ich meinem Direktor nur zustimmen! Wäre seiner eindringlichen Ermahnung, Design nicht nur als profane Produktvermarktung zu verstehen, sondern sich auf das Notwendige und Essenzielle, auf die – wie er es formulierte – „Natur des Gegenstandes“ zu besinnen, ein eignes Manifest entsprungen, ich wäre unweigerlich einer der ersten Unterzeichner gewesen. Dann allerdings musste ich an die gezinkte Gabel des Designers denken, der mich sogar zuhause angerufen hatte, um zu fragen, ob ich seine Gabel schon ausprobiert hätte und ob ich mit ihr zufrieden sei. Irgendwie fühlte ich mich ihm für sein Geschenk verpflichtet, obwohl es sich um die zweifelhafte Gerätschaft eines Pastatesters handelte: Mit seiner tendenziell eher unzweckmäßigen Gabel, hatte ich dem Designer am Telefon damals diplomatisch geantwortet, die als „gehacktes“ Ikea-Design auch ästhetisch nicht gänzlich überzeuge und sich in Ermangelung einer Spülmaschine zudem äußerst schlecht abwaschen ließ, sei ich völlig zufrieden! Tatsächlich war es mir mit diesem Ding weder gelungen, auf Anhieb eine Nudel aus dem kochenden Wasser zu holen, noch überkam mich der Wunsch, diesen Widerhaken, der mir beim Abwaschen den Spülschwamm perforiert und anschließend das Trockentuch zerrissen hatte, für eine Kostprobe an oder gar – al dente! – in den Mund führen. Und doch hatte ich dieses diabolische Werkzeug mit dem gefährlich umgebogenen Zinken bereits irgendwie zu schätzen gelernt.

Es ist wohl nicht nötig, an dieser Stelle eine ausführliche Geschichte der Gabel einzuflechten, die sich seit dem Mittelalter in Europa von Italien aus zunächst nur schleppend verbreitete, da bornierte Kleriker in dem Gebilde, das anfänglich auf zwei Zinken beschränkt war, ein Symbol der Teufelshörner erblickten und seinen Gebrauch ächteten. Fast unvermeidlich scheint es dagegen, im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Bestecks Bernard Rudofsky zu zitieren, der immer wieder vehement für die kritische Überprüfung unserer eigenen – und die wohlwollende Erwägung fremder – Tischsitten plädiert hatte:

„Die Adoption von Gabeln war nur der Auftakt zu einer wahren Instrumentierung des Eßtisches. Die folgenden Jahrhunderte sahen eine Fülle von Metallgeräten bei Tisch, deren korrekte Handhabung als unfehlbares Zeichen guter Lebensart gewertet wurde. Unsere ‚guten Tischsitten’ sind jedoch nichts anderes als Krypto-Tabus, deren Einhaltung oder Nichteinhaltung es ermöglicht, den eingeweihten vom Unkundigen zu unterscheiden, und damit auf seinen Erziehungsgrad und sozialen Hintergrund schließen zu lassen. Die Zangen, Scheren und Knacker für Schalentiere, die Kneifzangen für Spargel und Maiskolben, die Spieße für Mollusken und Schnecken, nicht zu reden von den überlebensgroßen Messern zum Zerlegen von gebratenen Säugetieren und Federvieh, verleihen den Tafeln etwas von der makaberen Aura einer Autopsie.“

Und obwohl höchstens ein Fünftel der Menschheit überhaupt Gabeln benütze und andere zivilisierte Völker seit Jahrhunderten schon dem friedlichen Gebrauch von Essstäbchen vertrauten, sei an die ‚Abrüstung’ unseres kriegerischen Tischbestecks vorläufig nicht zu denken. Das „kulinarische Waffenlager“ unserer Tischwerkzeuge sei schließlich, so Rudofsky im Katalog der Ausstellung Sparta / Sybaris von 1987, nicht weniger extravagant als die Rüstkammer des Pentagons: „Ein Inventar notiert Entreegabeln, Fischgabeln, Salatgabeln, Austerngabeln, Hummergabeln, Spargelgabeln, Kaviargabeln, Wildbretgabeln, Makkaronigabeln, Konfektgabeln, Vorlegegabeln und die dazugehörigen Messer und Löffel…“

Wie der Kultur- und Literaturwissenschaftler Hartmut Böhme in seinem 2006 erschienen Buch zu „Fetischismus und Kultur“ angemerkt hat, herrsche in der Geschichte keineswegs eine Teleologie der funktionell perfekten Gabel. Wer den Umgang mit ihr beherrschte – wusste, wann und wie sie einzusetzen war – konnte demonstrieren, dass er oder sie die Etikette beherrschte:

„Eine Gabel ist mindestens ebenso eine Angelegenheit der Etikette, der sozialen Distinktion und der Tischsitten als ihrer funktionalen Perfektionierung. Spezielle Gabeln für Oliven, Austern, Gewürzgurken, Früchte, Schildkröten aus Dosen, Fisch, Kuchen oder Salat zu ‚erfinden‘, differenziert eine sozial distinktive Esskultur, in der es auf ostentative performance der eigenen Person oder der eigenen Klasse und auf all die mit den ‚feinen Unterschieden‘ vermachten Demarkierungen derjenigen ankommt, die zum vornehmen Stil ‚nicht dazugehören‘ und folglich ’draußen bleiben müssen‘. Dem Gabelig-Sein der Gabel wird dabei evolutionär nichts hinzugewonnen. Die ‚Arten‘-Vervielfältigung der Gabel erhöht auch nicht deren Fitness und rottet auch nicht die frühere ‚primitive‘ Gabel aus. Viel wichtiger als ihre Funktion ist an der Austerngabel, dass man sich im Umgang mit ihr als jemand demonstriert, der sie überhaupt als solche erkennt, sie von einer Beeren-Gabel unterscheidet und mit den ‚richtigen‘ Gesten zu bedienen versteht. Wohl bemerkt, eine Mahlzeit wird zur diskreten Prüfung, ob man die vielen Gabeln bedienen kann; und erst, wenn man den Eindruck einer selbstverständlichen Leichtigkeit erweckt, als bediente man sich der Gabeln, hat man gezeigt, zum illustren Kreis dieser Mahlzeit zu gehören. Es wäre angemessen, hier von Gabeln als Fetischen zu sprechen: Man dient ihnen, sie haben eine rätselhafte Kraft, Positionen zu verteilen, sie erzeugen und stabilisieren eine soziale Ordnung, sie haben eine performative symbolische Wirksamkeit.“

Auch heute noch bieten Küche und Esszimmer ein schier unerschöpfliches Reservoir an Gesten und Tätigkeiten, die ein ständig anwachsendes Instrumentarium an neuen Utensilien zu erfordern scheinen: Immer spezieller werden die Gerätschaften, immer präziser erfüllen sie nur eine einzige Funktion in den komplexen Vorgängen des Kochens und Speisens, immer fetischisierter wird der Erwerb der notwendigen Ausrüstung. Der technologische Aufwand bei der Herstellung dieser Dinge ebenso wie ihre oft komplizierte Handhabung und nicht zuletzt die Anschaffungskosten stehen meist in keinem Verhältnis mehr zu der Bedeutung des entsprechenden Handgriffs für das Gelingen eines Gerichts oder eines Festmahls und dienen höchstens noch der sozialen Distinktion. Aber wo soll man eigentlich in einer einzigen Küche die ganzen Utensilien unterbringen, für die doch eher ein eigener Geräteschuppen vonnöten wäre? Bisweilen hat es den Anschein, als provozierten all diese modischen Küchengeräte und -maschinen, die von Afficinados mit einer geradezu religiösen Inbrunst gefeiert und befürwortet werden, höchstens jene Art von Slapstick, die Friedrich Theodor Vischer in seinem 1879 erschienenen Roman „Auch Einer. Eine Reisebekanntschaft“ beschrieben hat. Nicht von ungefähr war es schon dort eine Gabel, die die Dinge in Bewegung brachte und die Redewendung von der „Tücke des Objekts“ begründete:

„Ich ließ mich gegen alle meine Grundsätze zur Teilnahme an einem Hochzeitsschmaus verleiten; eine große silberne Platte, bedeckt mit mehrerlei Zuspeisen, kam vor mich zu stehen; ich bemerkte nicht, daß sie sich etwas über den Tischrand heraus gegen meine Brust hergeschoben hatte; einer Dame, meiner Nachbarin, fällt die Gabel zu Boden, ich will sie aufheben, ein Knopf meines Rockes hatte sich mit teuflischer List unter den Rand der Platte gemacht, hebt sie, wie ich schnell aufstehe, jäh empor, der ganze Plunder, den sie trug, Saucen, Eingemachtes aller Art, zum Teil dunkelrote Flüssigkeit, rollt, rumpelt, fließt, schießt über den Tisch, ich will noch retten, schmeiße eine Weinflasche um, sie strömt ihren Inhalt über das weiße Hochzeitskleid der Braut zu meiner Linken, ich trete der Nachbarin rechts heftig auf die Zehen; ein anderer, der helfend eingreifen will, stößt eine Gemüseschüssel, ein dritter sein Glas um – oh, es war ein Hallo, ein ganzes Donnerwetter, kurz, ein echt tragischer Fall: die zerbrechliche Welt alles Endlichen überhaupt schien in Scherben gehen zu wollen; mich ergreift die Stimmung des Erhabenen, ich fasse zunächst eine Champagnerflasche, trete ans Fenster, öffne es, schwinge sie empor, der Bräutigam fällt mir in den Arm, ich erzürne mich, es gibt bös Blut, die Braut war ohnedies halb ohnmächtig, kurz, – ich mag nicht weitererzählen, denn nun wurde die Sache komisch.“

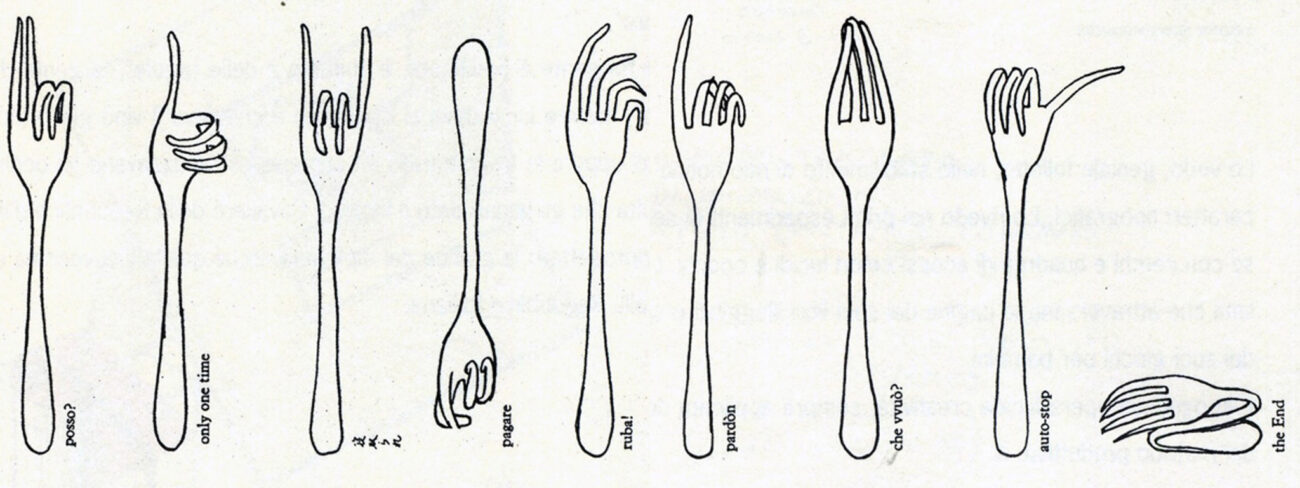

Jenseits der um die – und mit der – Gabel ausgefochtenen bürgerlichen Anstandsformen und Tischsitten haben sich auch einige gabelhafte Scherzartikel ausgeprägt: Man denke etwa an die mit roten und grünen Signallichtern versehene Gabel zur Reduzierung der Essgeschwindigkeit oder die von dem japanischen Querkopf Kenji Kawakami als Chindogu mit einer Kurbel für das „kinderleichte“ Aufdrehen der Nudeln versehene Version einer solchen Spaghetti-Gabel. Der Begriff Chindogu rührt dabei bereits an den Kern der Sache, handelt es sich dabei doch um Erfindungen, die als kreative Lösungen von Problemen zumeist neue Schwierigkeiten in der Handhabung und der effizient funktionalen Anwendung nach sich ziehen. Ihre eigentliche Aufgabe liegt also vermutlich eher in der Sensibilisierung für bestimmte Sachverhalte oder – wie es Kawakami selbst einmal formuliert hat: „Chindogus können dem Leben eine andere Richtung geben. Sie verändern die Wahrnehmung.“

Spaghetti-Gabel mit eingebauter Kurbel, 1980er Jahre

© Archiv des Autors

Aber endlich wieder zurück zur gezinkten Satansgabel des österreichischen Designers und Ikea-Hackers Andreas Feldinger: Obwohl sich dieser Gegenstand aus der entbehrlichen Gattung der Pastatester gegen einen reibungslosen Gebrauch zu sträuben schien und weder als Handschmeichler noch als eine Augenweide bezeichnet werden kann, war – und ist – er für mich mehr als ein grillenhaftes Design-Utensil. Eher schien mir das Objekt aus dem Geiste der „Forchette“ des Designers Bruno Munari geboren, dessen Variationen über die Gabel als Verlängerung der Hand – ja als die Hand selbst – ohne jeden praktischen Zweck entstanden. Wohltuend ironisch und anti-funktionalistisch kam mir auch Feldingers Geste vor, an einer der Gabelzinken eine 180°-Grad-Drehung zu vollziehen, und durch diesen minimalen, aber doch gezielten Eingriff den Gestaltungsaufwand vieler prunkvoller Designer-Produkte grundsätzlich in Frage zu stellen. Mit ihrer einzelnen zurück gebogenen Zinke lag mir die Gabel wie ein widerständiges Ausrufezeichen in der Hand und schien das bewusste Erleben dessen einzufordern, was ich gerade zu tun im Begriff war – nämlich im Kochtopf nach einer Spaghetti zu angeln. Auf eine geheimnisvolle, mir selbst nicht gänzlich nachvollziehbare Art und Weise, hatte es dieser Designgegenstand geschafft, mir einen neuen, beinahe meditativen Zugang zu einer bislang vernachlässigten Tätigkeit zu eröffnen, die ich ab sofort mit meiner ungeteilten Aufmerksamkeit auszuüben beabsichtigte: Ich nahm die Herausforderung meiner Pasta-Gabel an.

Bruno Munari, Forchette, 1980er Jahre

cucineditalia.com/forchette-parlanti-di-bruno-munari/

Die Präsenz der Gabel in meiner Küche stachelte mich dazu an, der Tätigkeit des Nudelfischens mit mehr Bedachtsamkeit und Konzentration nachzugehen. Um die Gabel vollends zu meistern, musste ihre Handhabung als geistige Übung betrachtet werden, so viel war klar. Gabel, Geste und Geist mussten eins werden – Zen in der Kunst eine Nudel aus dem trüben Kochwasser zu fischen! Ich machte ich mich also kühn ans Werk, mit der verbogenen Gabelklinge die unscheinbare Kunst des Spaghettiangelns zu erlernen, bis es mir nach jahrelangen Versuchen dereinst gelungen sein würde, das Pastatesten auf Anhieb erfolgreich und geradezu absichtslos auszuführen. Dass der Weg zu einer solchen „kunstlosen“ Kunst nicht leicht sei, hatte ich in Eugen Herrigels 1948 erscheinen Buch über das Bogenschießen gelesen – aber auch, dass ihm nach einigen Jahren die „zur Zeremonie erhobene Auslegung der ‚Großen Lehre’ des Bogenschießens“ von Tag zu Tag leichter gefallen war und er sich durch sie hindurchgeführt gefühlt hatte „wie etwa durch einen Traum.“

Andreas Feldinger, Spaghetti-Gabel, 2009

© MAK/Christian Mendez

Spötter mögen einwenden, ich hätte mir wohl besser ein bedeutsameres Fachgebiet für meine Übungen auserkoren als nun gerade das „Pastatesten“ – eines mit mehr Relevanz für das letztendliche Gelingen des Nudelgerichts, das zu Kochen ich im Begriff war; etwa das Schneiden der Zwiebeln oder das Zerkleinern des Knoblauchs. Ja, vielleicht hätte ich anfangs wirklich mehr davon gehabt, wenn ich der Zubereitung der Sauce genau so viel Aufmerksamkeit geschenkt hätte wie dem Angeln der Nudeln. Und nach der nun mehrfach wöchentlich vollzogenen Zeremonie des Spaghettikochens brauchte ich eigentlich auch nicht mehr länger zu probieren, um zu wissen, wann die Nudeln al dente waren. Aber das war ohnehin längst Nebensache, da mir bald klar geworden war, dass es nicht um das Nudeltesten selbst ging, sondern darum, die bleiernen Ketten der Gewohnheit zu sprengen und eine neue, empfindsame Perspektive auf die ewige Wiederholung der alltäglichen Verrichtungen zu erlangen. Um nochmals die Zen-philosophische Sicht der Dinge ins Spiel zu bringen: Selbst die geringste Sache muss bis ins Letzte vollkommen ausgeführt werden, da „auch in den kleinsten Begebenheiten des Alltagslebens das Große liegt“, wie Kakuzo Okakura in seinem 1906 erstmals publizierten „Buch vom Tee“ ausführt.

Für einen Zen-haften Umgang mit den Dingen muss allerdings nicht zwangsläufig die fernöstliche Literatur bemüht werden. In dem 1907 erschienenen Roman Geschwister Tanner – also fast zur selben Zeit wie Okakura – gesteht Robert Walser etwa seinem Protagonisten Simon eine ganz ähnliche Perspektive auf die alltäglichen Verrichtungen zu:

„[Simon] hatte im Teekochen eine Handfertigkeit bekommen, die stets das richtige Maß traf, denn es kam darauf an, nicht zu viel von der feinen, wohlriechenden Pflanze für einmal zu gebrauchen, das Geschirr stets peinlich sauber zu halten und es in appetitlicher und anmutiger Weise auf den Tisch zu stellen, das Wasser auf der Weingeistflamme nicht zerkochen zu lassen und es mit dem Tee in vorgeschriebener Weise zu vermischen. […] Am Morgen, nach dem Aufstehen, brachte Simon sein Bett in Ordnung, ging dann in die Küche und bereitete den Kakao, und zwar zu Hedwigs Vergnügen sehr schmackhaft; denn er lauerte auch bei dieser Arbeit auf den richtigen Kniff, der immer einer Verrichtung, und wäre sie auch noch so geringfügig, die nötige Vollendung gibt. Auch übernahm er es, und zwar ganz wie von selbst, ohne jede Vorstudien oder Anstrengungen, den Ofen zu feuern und das Feuer zu unterhalten; Hedwigs Zimmer zu reinigen, wobei ihm die Gewandtheit, mit der er einen langen Besen zu handhaben wusste, sehr zustatten kam.“

Mit der notwendigen Übung scheinen die alltäglichen Verrichtungen wie von selbst vonstattenzugehen. Ein Schlüsseltext in dieser Hinsicht ist zweifellos William Burroughs’ „Disziplin des ‚Do-Easy’“, der sich damit beschäftigt, wie die banalen und ausgehöhlten, aber erbarmungslos jeden Tag erneut anfallenden Notwendigkeiten des Alltagslebens transzendiert werden können, indem man sie sich so einfach wie möglich macht. Der Text, der sanfte Zen-haftigkeit mit hartem militärischen Drill ironisch zu verbinden weiß, rät dazu, alle Bewegungen und Tätigkeiten des täglichen Lebens vollkommen beherrschen zu lernen, bis jeder Handgriff und jede Geste perfekt sitzt und sich die Arbeit quasi von selbst erledigt.

Selbstverständlich erfordert dieser Weg ein hohes Maß an Charakterfestigkeit, Disziplin und vor allem eine lange und harte Lehrzeit. Es lohnt sich, die entscheidenden Passagen dieses wunderbaren und zur Nachahmung dringend empfohlenen Textes hier ausführlich zu zitieren:

„Do-Easy bedeutet schlicht und einfach, alles auf die leichteste und entspannteste Art zu tun, die Ihnen möglich ist. Was zugleich auch die schnellste und effizienteste Art ist, wie Sie feststellen werden, sobald sie in der Kunst des Do-Easy einige Fortschritte machen. Sie können gleich damit anfangen: Die Wohnung aufräumen, Möbel oder Bücher umstellen, Geschirr spülen, Tee machen, Papiere ordnen. Berücksichtigen Sie das Gewicht jeden Gegenstandes. Überlegen Sie, wie viel Kraft nötig ist, um ihn von hier nach dort zu bringen. Setzen Sie nur soviel Kraft ein, wie zur Handhabung eines Gegenstandes notwendig ist. Vermeiden Sie es, an einem Gegenstand zu zerren oder überhastet danach zu greifen. Fassen Sie ihn mit kühlen besitzergreifenden Fingern an wie ein alter abgeklärter Polizist, der eine leichte Verhaftung vornimmt. Eine Kehrichtschaufel führen Sie mit leichter Hand zu Boden, als würden Sie ein Flugzeug auf die Landebahn steuern. Nehmen Sie einen Gegenstand in die Hand, fühlen Sie sein Gewicht, den Druck Ihrer Finger, die Spannung der Haut, das Blut in den Adern, die Muskeln und Sehnen von Hand und Arm. Betrachten Sie Ihre Extremitäten als Präzisionsinstrumente, die jeden Handgriff glatt und vollendet ausführen können. Handhaben Sie Gegenstände mit Überlegung, und Sie werden Ihnen all ihre kleinen Tricks verraten.

Lernen Sie, einen Gegenstand ruhig und sicher an seinen Platz zu bringen, und achten Sie darauf, daß ihn Ihre Finger beim Loslassen nicht wieder verrücken. Wenn Sie eine Tasse hinstellen, sollten sich Ihre Finger alle gleichzeitig davon lösen. Nicht daß ein Finger noch halb im Henkel steckt. Und wenn es doch geschieht, wiederholen Sie den Vorgang, bis sich alle Finger glatt lösen. Wenn Sie den nervösen Finger, der noch im Henkel steckt, nicht rechtzeitig unter Kontrolle bringen, kann es passieren, daß Sie die Herzogin mit heißem Tee verbrühen.

Lassen Sie sich eine schlecht ausgeführte Sequenz nie durchgehen. Wenn Sie ein Streichholz in den Papierkorb werfen wollen und es fällt daneben – stehen Sie auf, gehen Sie hin und tun Sie es hinein. Wenn Sie Zeit dazu haben, wiederholen Sie den mißglückten Wurf. Wenn Ihnen ein leichter Wurf danebengeht, hat das immer einen Grund. Wiederholen Sie den Wurf, und Sie werden merken, woran es lag. Wenn Sie sich die Fingerknöchel an der Tür oder im Fensterkreuz aufschürfen, mit dem Schienbein an Schreibtisch oder Bett anstoßen, mit dem Fuß am aufwärts gerollten Ende eines Teppichs hängen bleiben oder sich den großen Zeh an Schreibtischkante oder Stuhlbein wund stoßen – gehen Sie noch einmal zurück und wiederholen Sie den Ablauf. Sie werden überrascht sein, wie weit Sie die Ideallinie verfehlt hatten, als Sie an Fensterkreuz, Tür oder Stuhl anstießen. Begeben Sie sich wieder auf Kurs oder versuchen Sie es noch einmal.

Wie wollen Sie ein Raumschiff steuern, wenn Sie schon beim Gang durch Ihre Wohnung keinen Kurs halten können? Es ist wie bei den Aufnahmen zu einem Film, wo man Szenen so oft wiederholt, bis sie genau stimmen. Und mit der Zeit werden auch Sie das Gefühl haben, in einem Film zu sein, in dem Sie sich entspannt und rasch bewegen. Doch zu Anfang sollte es Ihnen nicht um Schnelligkeit gehen. Bemühen Sie sich um glatte, lockere Bewegungen, und nehmen Sie sich ausreichend Zeit für einen Ablauf. Wenn Ihnen etwas herunterfällt oder zerbricht, wenn Sie etwas verschütten, sich schmerzhaft an etwas stoßen oder beim Halten eines Gegenstandes verkrampfen – seien Sie besonders aufmerksam bei der Wiederholung des Vorgangs. Vielleicht finden Sie heraus, woran es lag, und ersparen sich damit eine weitere Wiederholung. Wenn ein Gegenstand in Scherben geht, kehren Sie unverzüglich alles zusammen, und schaffen Sie es aus der Wohnung. Wenn der Gegenstand heil bleibt oder Sie ein Duplikat haben, wiederholen Sie die Sequenz. Sie werden das eigenartige Gefühl haben, als seien die Gegenstände lebendig und Ihnen feindlich gesonnen; als versuchten sie, Ihnen aus der Hand zu springen, das Bein zu stellen oder einen blauen Zeh zu verpassen. Wiederholen Sie die Sequenz, bis der betreffende Gegenstand sich fügt.“

Ganz offenkundig ist es das Ziel der Disziplin des „Do-Easy“, sich die Gegenstände mit den leichtesten Berührungen und Bewegungen gefügig zu machen und die täglichen Verrichtungen mit der traumwandlerischen Sicherheit einer Filmsequenz ablaufen zu lassen. Dieser „Sachverhalt“ ist mir durch Andreas Feldingers Gabel „begreiflich“ gemacht worden: Seit es mir tatsächlich gelungen ist, fast beiläufig und vorsatzlos eine Nudel an Land zu ziehen, bin ich nun bereit, sämtliche Tätigkeiten des täglichen Lebens mit derselben nachlässigen Intensität und geistesabwesenden Konzentration auszuführen. Ein an sich überflüssiger und unpraktischer Design-Gegenstand ist mir auf diese Weise unentbehrlich geworden. Die zum Ausrufezeichen umgebogenen Gabel-Zinke gemahnt mich daran, Design nicht einfach als Erneuerung unserer Produktkultur zu begreifen, sondern als Möglichkeit, unsere gewohnte Lebenshaltung fortwährend kritisch zu hinterfragen. Wir dürfen die positive Veränderung unserer Umwelt genauso wenig aus dem Blick verlieren, wie wir uns immer wieder neu auf die essenziellen Dinge des Lebens besinnen müssen. Und sei es beim Nudelkochen. Gerade beim Nudelkochen.

Die Ausstellung AUT NOW. 100 × Österreichisches Design für das 21. Jahrhundert ist noch bis zum 18.5.2025 im MAK Contemporary zu sehen.

Ein Beitrag von Sebastian Hackenschmidt, Kustode MAK Sammlung Möbel und Holzarbeiten