28. August 2025

Maria Harman

28. August 2025

Maria Harman

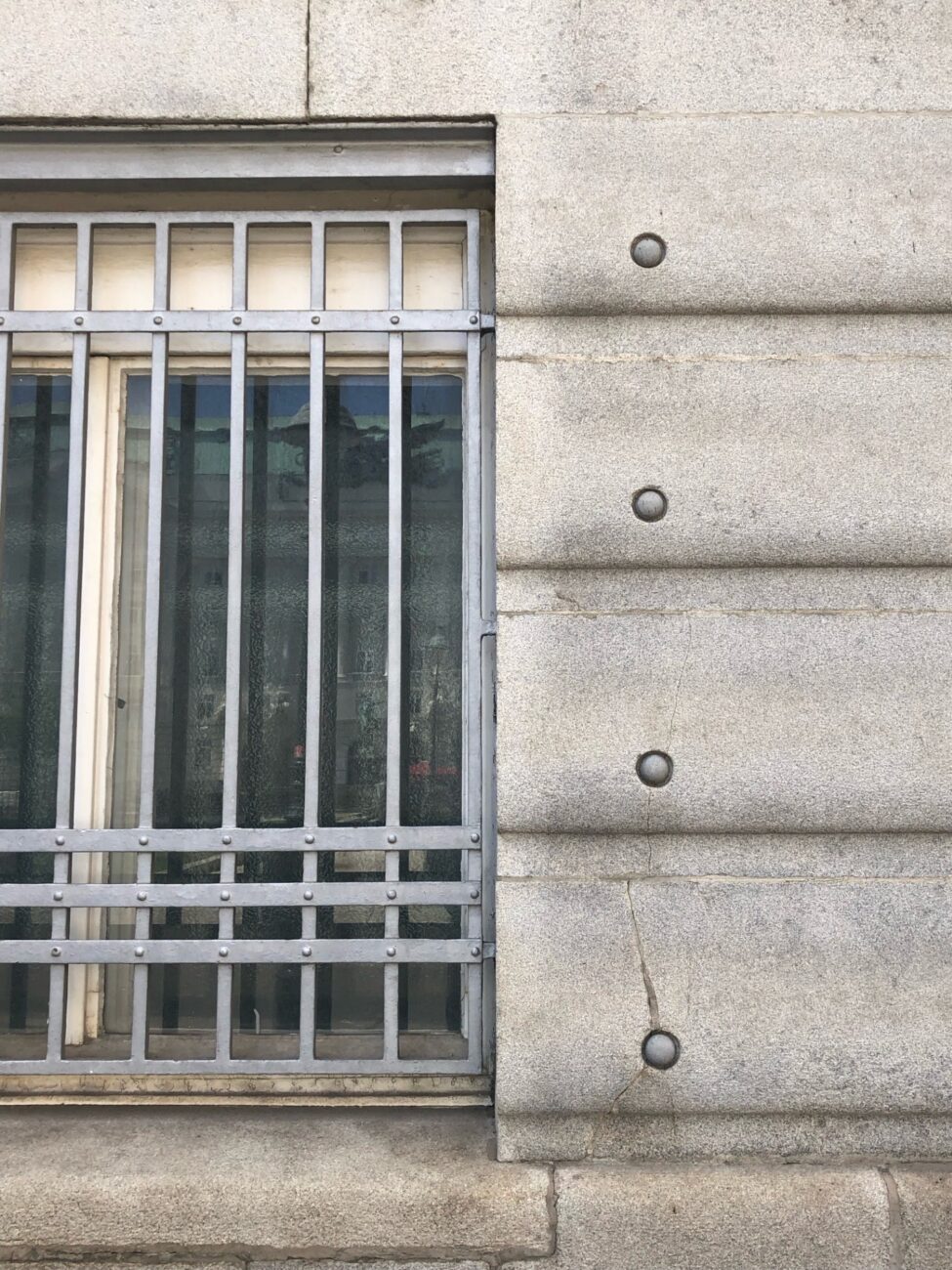

Die rund 17.000 Aluminiumbolzen an der Fassade der Postsparkasse sind unverwechselbar. Doch was verbindet eine Reise Otto Wagners nach Spanien mit dieser ikonischen Fassade? Eine Korrespondenz aus dem Jahr 1952 verrät mehr. Im Rahmen des aktuellen Digitalisierungsprojekts Süßer die Sammlung nie klinget vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) – konnte die MAK Bibliothek und Kunstblättersammlung den einzigartigen Bestand zur Postsparkasse systematisch erschließen. Die Archivalien umfassen frühe Sitzungsprotokolle, Baupläne, Fotografien sowie umfangreiche Dokumentationen zu Sanierungen bis in die 1970er-Jahre. Während der wissenschaftlichen Bearbeitung stieß Maria Harman, Mitarbeiterin der MAK Bibliothek und Kunstblättersammlung/Archiv, auf bislang verborgene Aufzeichnungen, die sie im MAK Blog vorstellt und in einen neuen Zusammenhang stellt.

Außenaufnahme der Postsparkasse (11.08.2025)

© MAK/Maria Harman

Detailaufnahme der Fassade (11.08.2025)

© MAK/Maria Harman

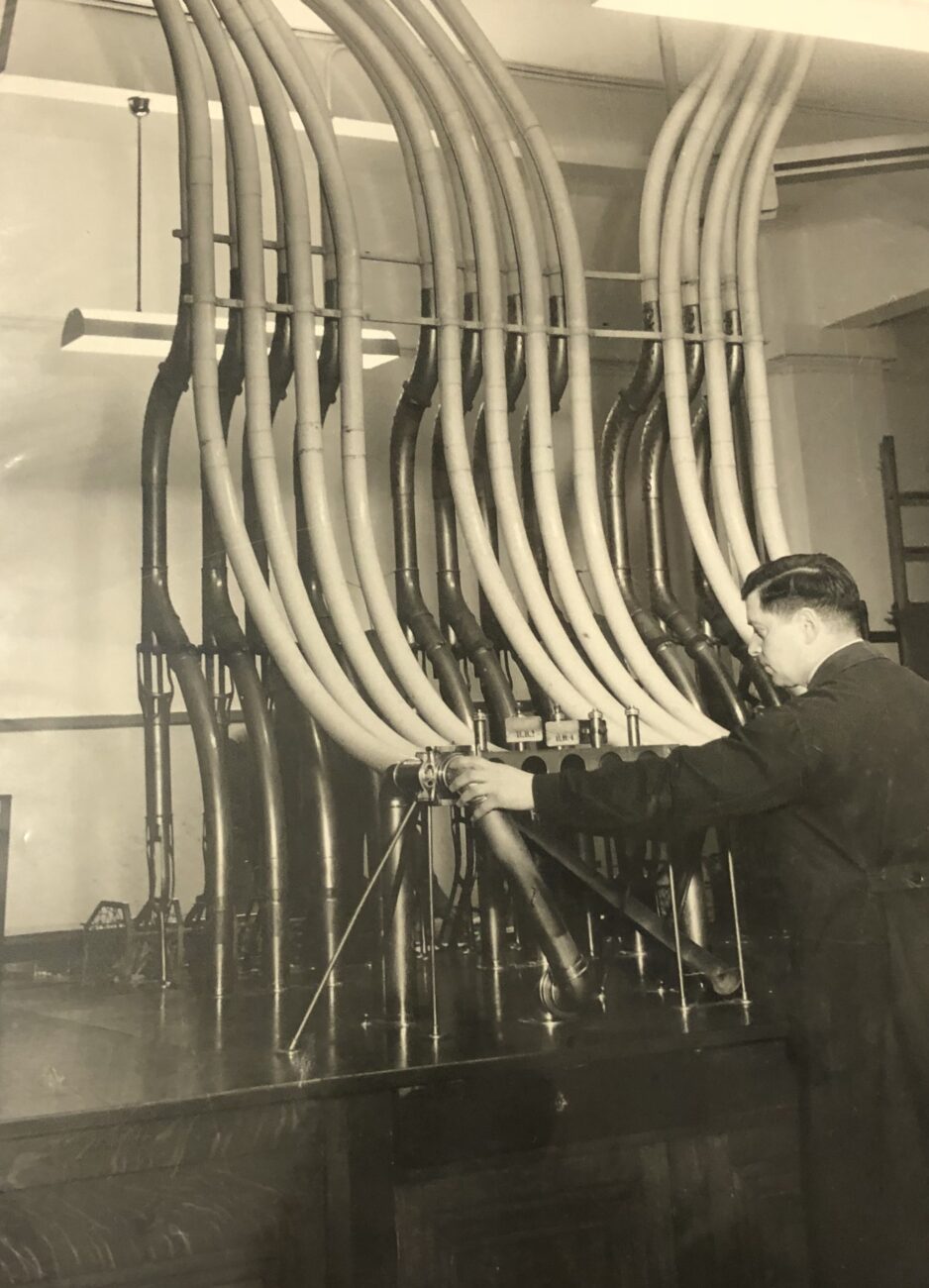

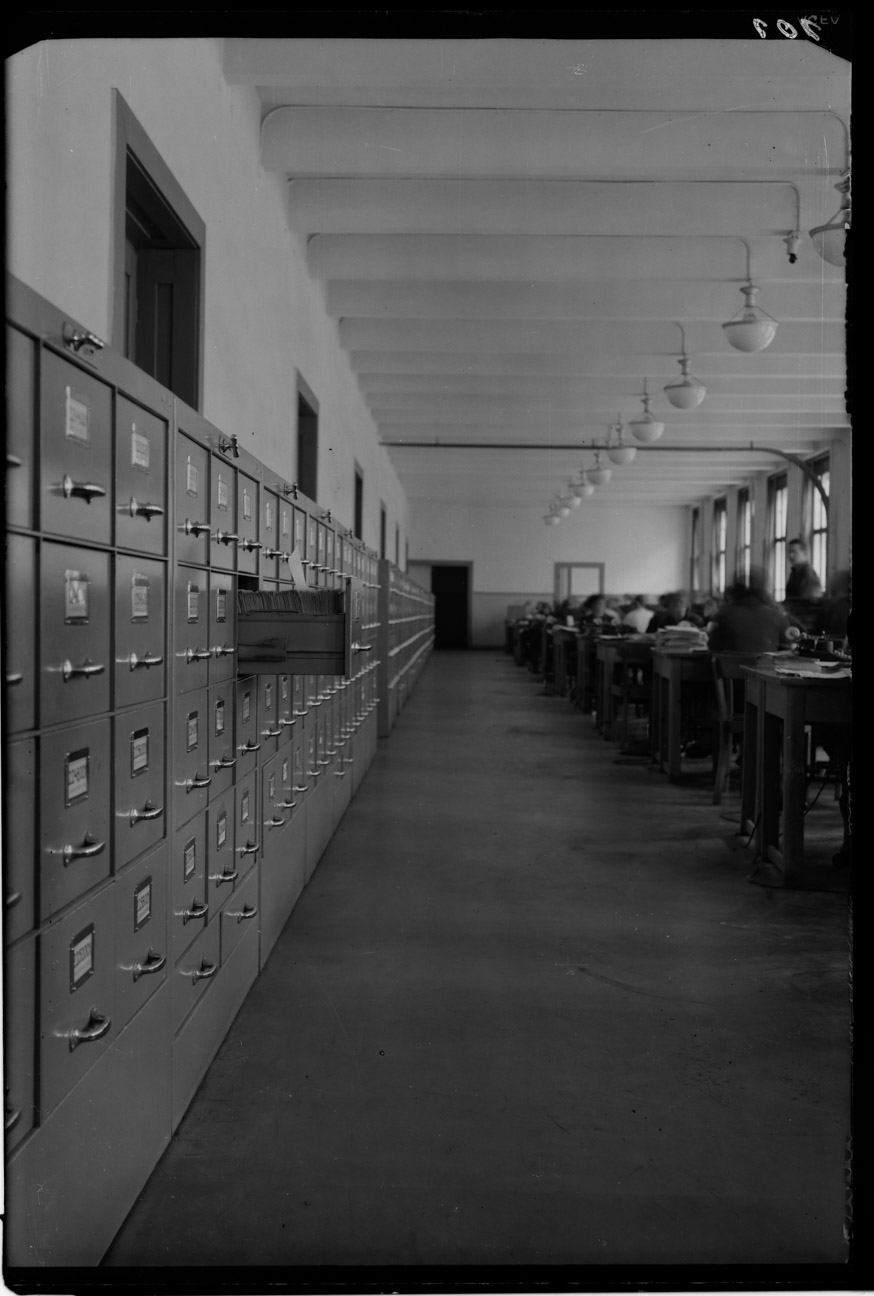

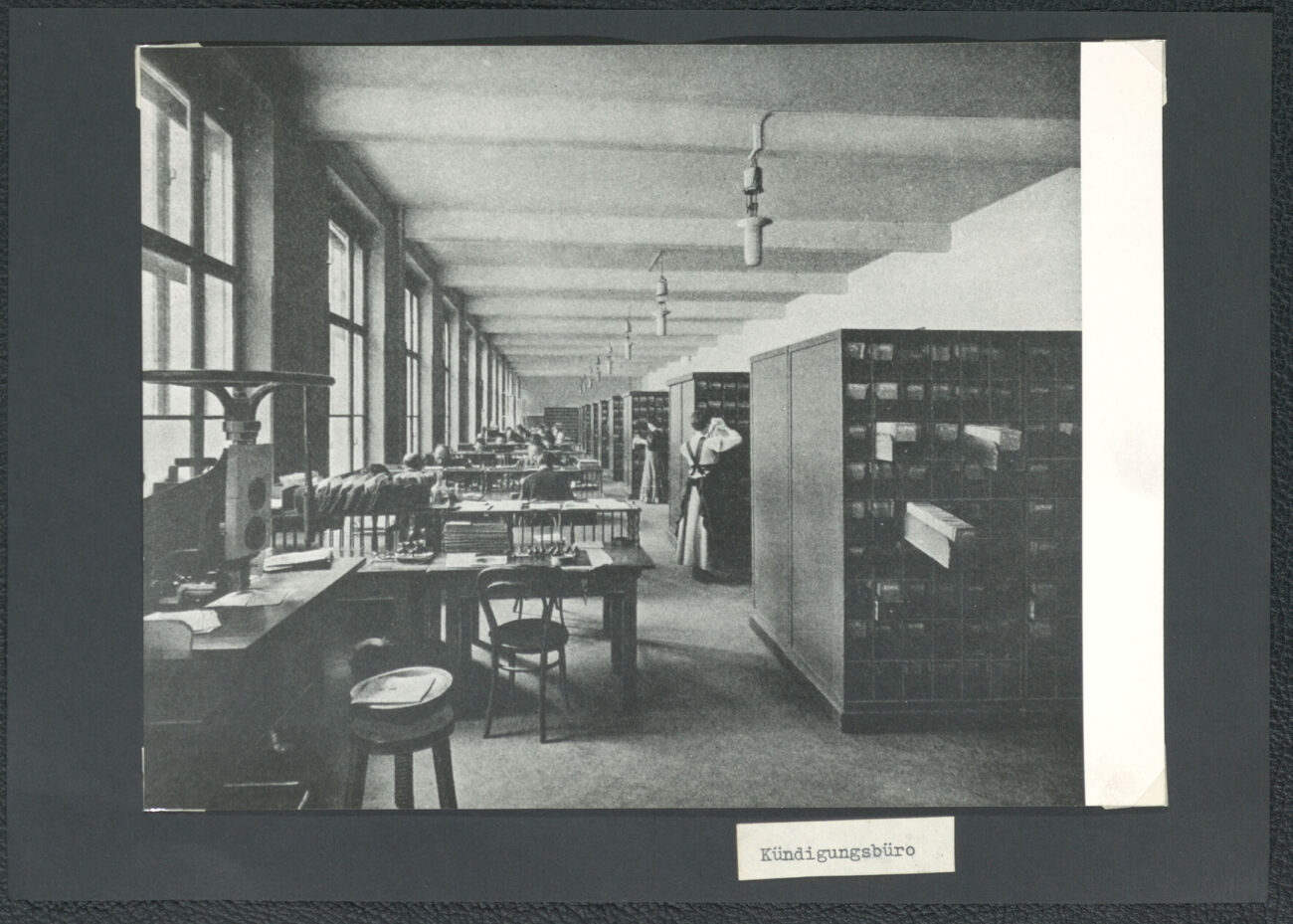

Die Sichtung und Aufarbeitung des Bestandes eröffneten mir neue Perspektiven auf die Baugeschichte, die Organisation, die funktionale und räumliche Gliederung sowie auf die Infrastruktur des Gebäudes. So konnte ich unter anderem anhand diverser Pläne und Fotografien die Installation einer sogenannten „Turborohrpostanlage“ nachweisen. Die Anlage diente als Transport von Gegenständen bzw. Dokumenten mittels Druckluft in Röhren und konnte unter anderem direkt vom Arbeitsplatz genutzt werden. Weitere Grundrisse verweisen auf die Anwendung mehrerer Aktenaufzüge im Gebäude. Die über 700 Fotografien vermitteln außerdem einen faszinierenden Blick auf die Postsparkasse während ihres damaligen Betriebs.

Aufnahme der Rohrpostanlage in der PSK (um 1950)

© MAK

Innenaufnahme einer Buchungsabteilung in der PSK (um 1970)

© MAK

Innenaufnahme des Kündigungsbüros in der PSK (um 1910)

© MAK

Einblick in die Fotosammlung aus dem Archiv der PSK (alte Aufbewahrung in Mappen)

© MAK/Maria Harman

Nach unzähligen Grundrissen, Dokumenten und Fotoaufnahmen stieß ich auf ein eher unscheinbares Blatt: eine Kopie eines Briefs von Karl Ginhart, damals Professor für Kunstgeschichte an der Technischen Hochschule Wien, datiert auf den 28. März 1952. Adressiert war das Schreiben an Dr. Günther Hoffmann, den damaligen Gouverneur der Postsparkasse.

Karl Ginhart berichtet darin von einem Besuch an der Akademie der bildenden Künste um 1910. Dort traf er zufällig auf Otto Wagner, der sich gerade mit Rudolf Bacher, einem Professor derselben Institution, unterhielt. Wagner erzählte von einer Reise nach Spanien, die er selbst unternommen hat oder davon gelesen hat und erwähnte dabei, dass er das Motiv der rhythmischen Benagelung von Fassaden dort kennengelernt habe.

„Man habe ihm erzählt, dass eine solche Benagelung ein Haus vor Ungemach schütze. Er lachte hierüber, aber man spürt, dass er an die Sache im Geheimen glaubte.“

Bereits 1948 erwähnt Ginhart in seinem Buch Wiener Kunstgeschichte Wagners angebliche Inspiration aus Spanien und das mit Bedeutungsvorstellungen verknüpfte Motiv.

Auch Emil Pirchan, ein Schüler Otto Wagners, berichtet in seinem Werk Otto Wagner, der große Baukünstler (1956) davon, dass Wagner von seiner Inspiration durch die rhythmisch benagelten spanischen Fassaden sprach.

Kopie des Briefs von Karl Ginhart (Seite 1)

© MAK

Kopie des Briefs von Karl Ginhart (Seite 2)

© MAK

Kopie des Briefs von Karl Ginhart (Seite 3)

© MAK

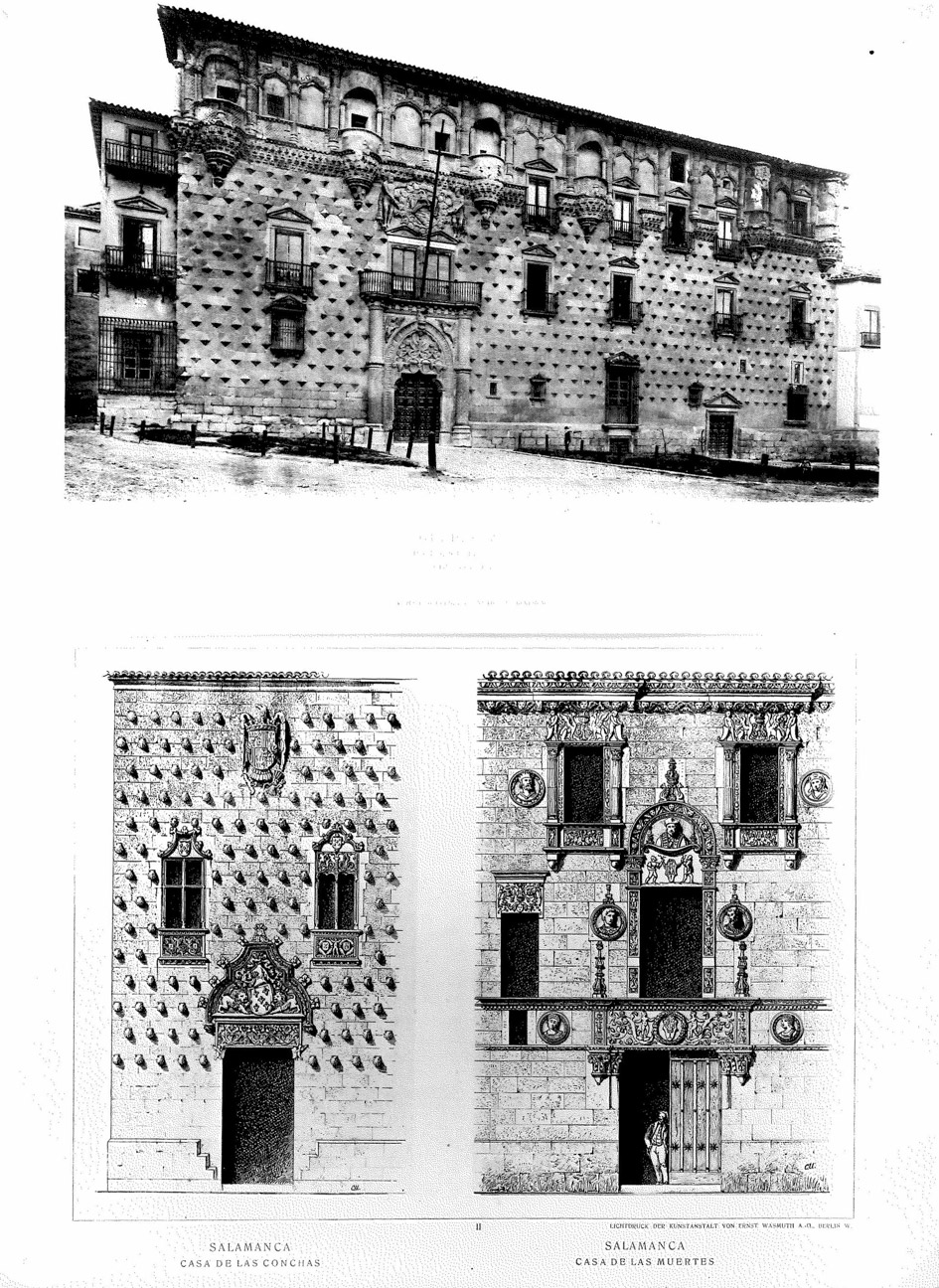

Karl Ginhart verweist in seinem Brief auf den Palacio del Infantado und die Casa de las Conchas. Der Palacio del Infantado wurde zwischen 1480 und 1483 errichtet. Die nach Westen ausgerichtete Hauptfassade ist mit sogenannten Diamantenquadern verziert. Die Casa de las Conchas entstand zwischen 1493 und 1517 und ist mit über 300 Jakobsmuscheln geschmückt, die als Symbol der Pilgerschaft nach Santiago de Compostela dienen. Im Vergleich zur Postsparkasse ist die Ornamentik beider Fassaden ein rein dekoratives Element, das mit einer Symbolik verbunden ist.

Wagners Ziel war es, eine dauerhaft beständige Fassade zu schaffen – widerstandsfähig gegen Verschmutzung, Verfall und spätere Sanierungsmaßnahmen. Die über 17.000 Aluminiumbolzen, die heute als charakteristisches Merkmal des Gebäudes gelten, dienen einerseits der Befestigung der Marmorplatten und andererseits einer ästhetischen Funktion – sie artikulieren bewusst eine Schutzwirkung. Durch die regelmäßige Anordnung der Aluminiumnägel wurde das Bild „Hier ist unser Geld sicher“ vermittelt.

Auch wenn die Fassade der Postsparkasse in erster Linie für die Symbiose von Konstruktion und Verkleidung steht, verleiht die Verbindung zu einem „archaischen“ Schutzglauben – wie sie unter anderem von Karl Ginhart und Emil Pirchan rezipiert wurde – dem Gesamtbild eine zusätzliche, symbolische Dimension.

Die digitale Aufbereitung der über 2.500 Archivalien eröffnet neue Forschungsansätze und ermöglicht vertiefte Einblicke sowohl in die Geschichte der Postsparkasse als auch in das architektonische Werk Otto Wagners.

Außenansicht Postsparkasse

© MAK

Detail Postsparkasse

© MAK

Ein Beitrag von Maria Harman, Mitarbeiterin der MAK Bibliothek und Kunstblättersammlung/Archiv