28. März 2025

Anne-Katrin Rossberg

28. März 2025

Anne-Katrin Rossberg

Anlässlich der MAK Ausstellung PECHE POP. Dagobert Peche und seine Spuren in der Gegenwart schufen Wiener Times (Susanne Schneider & Johannes Schweiger) eine eindrucksvolle Installation als Hommage an ein Lieblingsmotiv des Künstlers: den Vorhang. Anne-Katrin Rossberg, MAK Kustodin und eine der Ausstellungskuratorinnen, erläutert, worauf sich Wiener Times beziehen und in welcher Vielschichtigkeit das Motiv in Peches Werk aufscheint.

Ausstellungsansicht PECHE POP mit der Vorhang-Installation Jalousie Ombrage DP von Wiener Times, 2024

© MAK/Christian Mendez

Als Auftakt zur zweiten umfassenden Peche-Ausstellung im MAK (nach der ersten 1998) dienen sechs hintereinander gestaffelte Vorhänge aus einem weißen, papierähnlichen Stoff. Sie bilden gleichsam das Tor zum Peche-Kosmos, der sich in der großen Unteren Ausstellungshalle ausbreitet – auch in Hinblick auf seine Nachwirkungen bis in die heutige Zeit. Die sechs Vorhangmotive sind verschiedenen Inneneinrichtungen von Peche entnommen und nahezu 1:1 rekonstruiert worden. Damit zeigt sich die Bandbreite an Größenordnungen, die normalen Raumhöhen aber auch extremen Dimensionen von Ausstellungshallen folgen. Besonders die Höhe hat der ausgebildete Architekt gerne betont. Dazu dient kurioserweise das erste Motiv, ein kurzer, seitlich aufspringender Vorhang aus einem Bühnenbildentwurf für Die Fledermaus. Als oberer Abschluss eines hohen Fensters lenkt er den Blick zur Decke hin und macht die Raumhöhe erfahrbar.

Dagobert Peche, Verkaufsraum der Wiener Werkstätte AG Zürich, Bahnhofstraße 12, 1917, Foto: Wilhelm Wenzel Pleyer © MAK

Dagobert Peche, Damen-Boudoir im Österreichischen Haus auf der Deutschen Werkbundausstellung in Köln 1914, in: Max Eisler, Dagobert Peche, Wien/Leipzig 1925

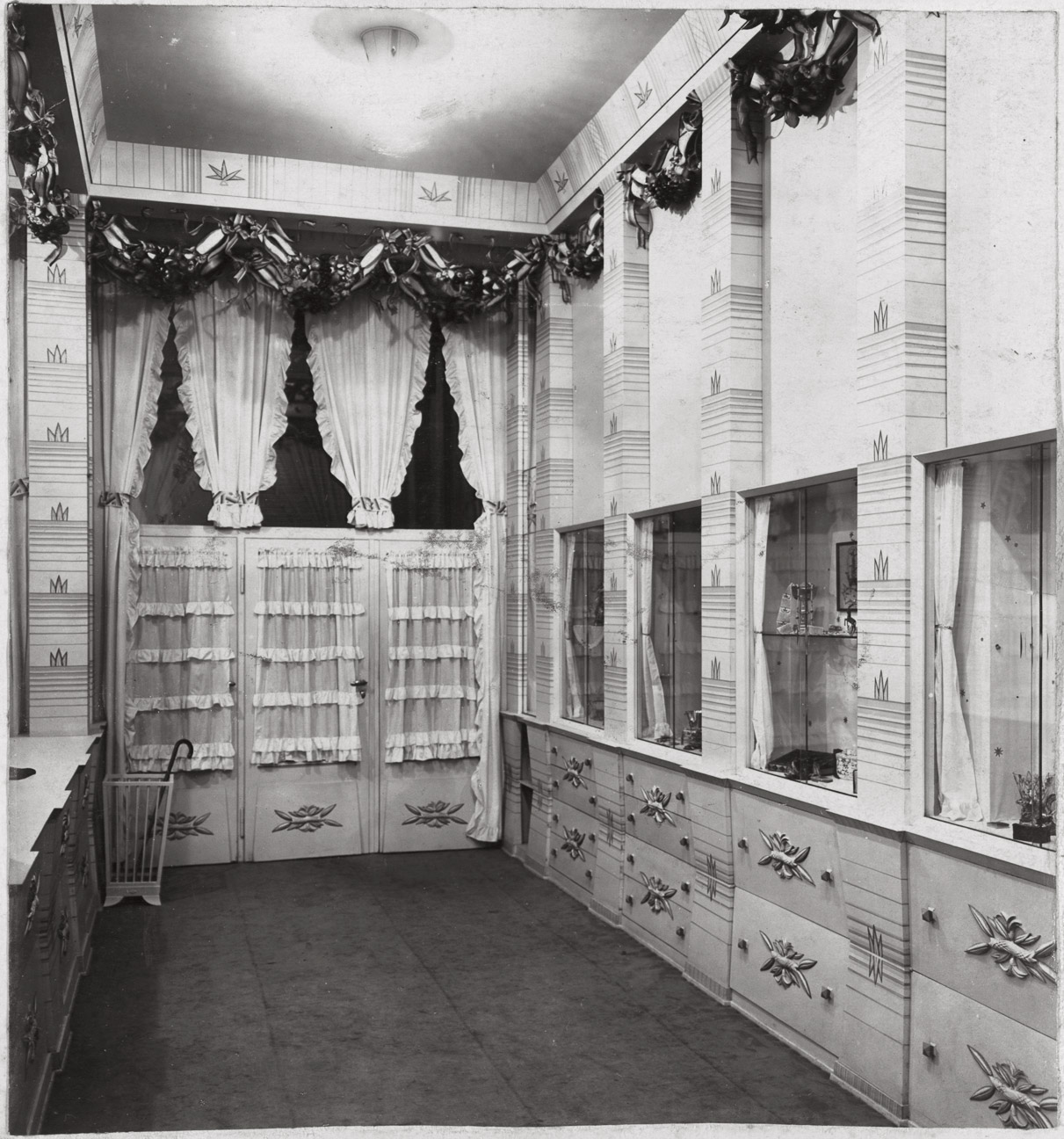

Das zweite Motiv in der Installation von Wiener Times bezieht sich auf einen vierteiligen Vorhang im Züricher Geschäft der Wiener Werkstätte (WW), das Peche 1917 einrichtete. Rüschenbesetzte Gardinen durchziehen die Raumgestaltung, kaschieren Fenster und Türen und rahmen Vitrinen. Gemeinsam mit papierenen Blumengirlanden unter der Decke und den sprießenden Blättern und Blüten im Dekor der Inneneinrichtung verleihen sie dem Raum etwas Quirliges, Lebendiges. Peches Biograf Max Eisler, der dem Interieur „eine fremde Festlichkeit, gemischt aus exclusiver Eleganz und ländlichem Frohsinn“ attestiert, verweist auf die flüchtige Wirkung, „wie zum Abbruch bereit, um einem neuen Einfall Platz zu lassen“. Das Ephemere, Wandelbare ist charakteristisch für Peches Werk. Seine Räume sind Bühnen für ureigene Fantasien, daher ähneln sie sich – egal, ob tatsächlich für das Theater, eine Ausstellung oder den Privatgebrauch gedacht.

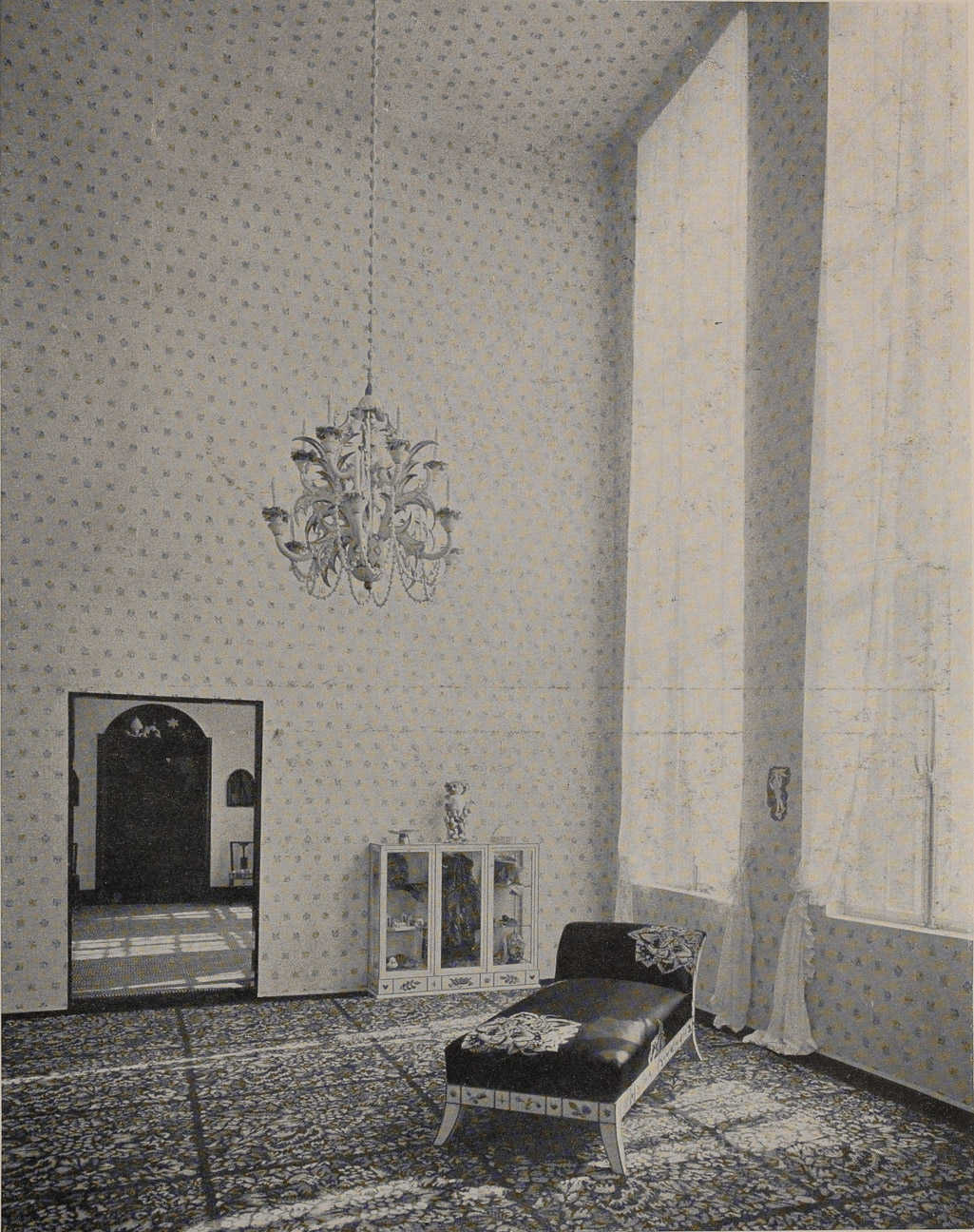

Neben der Verwandlung von Architektur und Gegenständen in Natur (inspiriert vom griechischen Daphne-Mythos) faszinierte Peche die Idee von „unendlich hohen Räumen“, die er etwa in einem Boudoir für die Kölner Werkbundausstellung 1914 verwirklichen konnte. Der an sich schon hohe Saal wurde durch niedrige Möbel, flächendeckende Tapezierung und raumhohe Stores optisch zusätzlich gestreckt. Auch dieses Vorhang-Motiv ist in der Installation von Wiener Times enthalten.

Dagobert Peche, Modeausstellung in der Säulenhalle des heutigen MAK, 1915

© MAK

Dagobert Peche, Modeausstellung in der Säulenhalle des heutigen MAK, 1915, in: Dekorative Kunst (19) 1915/16

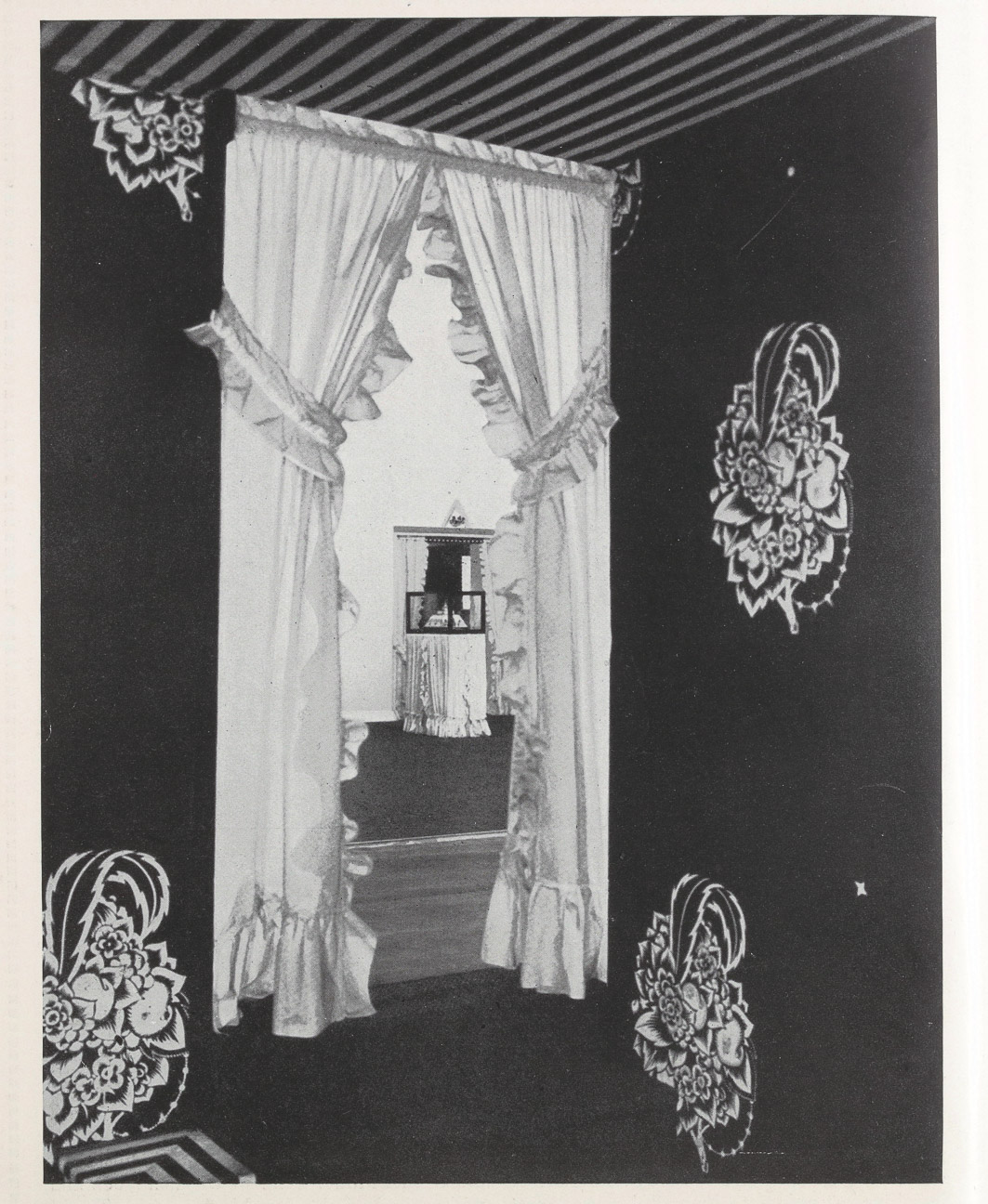

Weiters finden sich darin Motive aus der Modeausstellung, die im zweiten Kriegswinter 1915/16 im heutigen MAK stattfand. Peche erhielt den Auftrag für die Gesamtgestaltung und verwandelte die Säulenhalle im Stubenring-Trakt in eine weiß-rosa Tüllwelt mit geheimnisvollen dunklen Umgängen. Erneut wurde die Erfahrung eines „unendlich hohen“ Raumes ermöglicht: Aus den niedrigen, schwarz tapezierten Gängen betrat man eine hell ausstaffierte Mittelhalle, die durch das darüberliegende Glasdach zusätzlich in Licht getaucht wurde. Wo es ging und oft in mehreren Schichten brachte Peche Vorhänge an, sei es als Übergang zwischen Dunkel und Hell, als Raumteiler, Wanddekor oder Verkleidung der Vitrinensockel. Die gerafften und gerüschten durchscheinenden Stoffe lassen an Nachthemden oder Morgenröcke ebenso denken wie an die Räume, in denen sie (von Frauen) getragen wurden: Schlaf- und Ankleidezimmer waren bis ins 20. Jahrhundert hinein oft gänzlich mit Textilien ausgestattet und boten damit eine schützende, wärmende Hülle für den Akt des An- und Ausziehens.

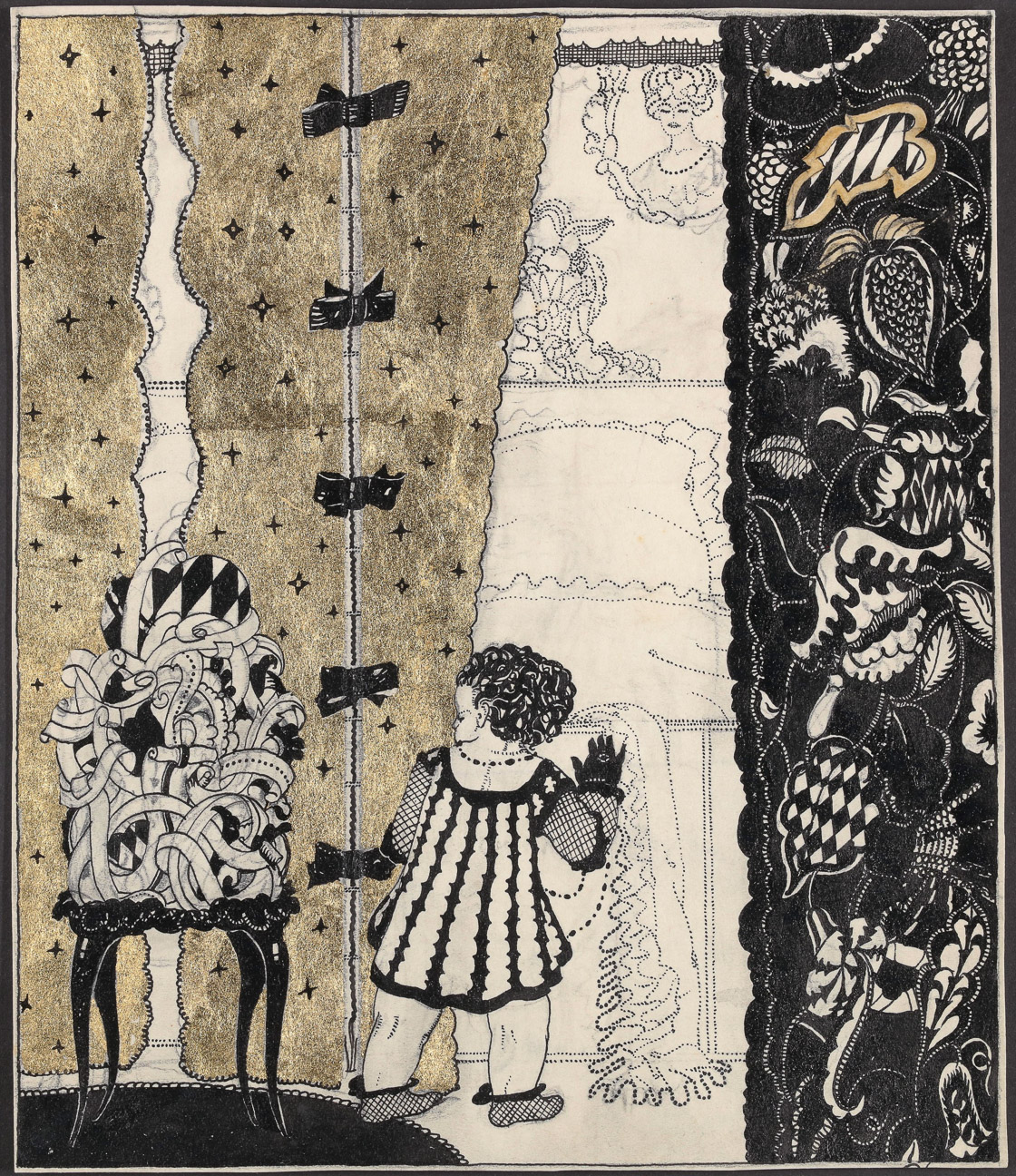

Dagobert Peche, Illustration aus dem Zyklus Die Puderquaste, 1912, Bleistift, Tusche auf Karton

© MAK

Dagobert Peche, Illustration aus dem Zyklus Die geheimnisvolle Schatulle, 1912, Bleistift, Tusche, Goldfarbe auf Karton

© MAK

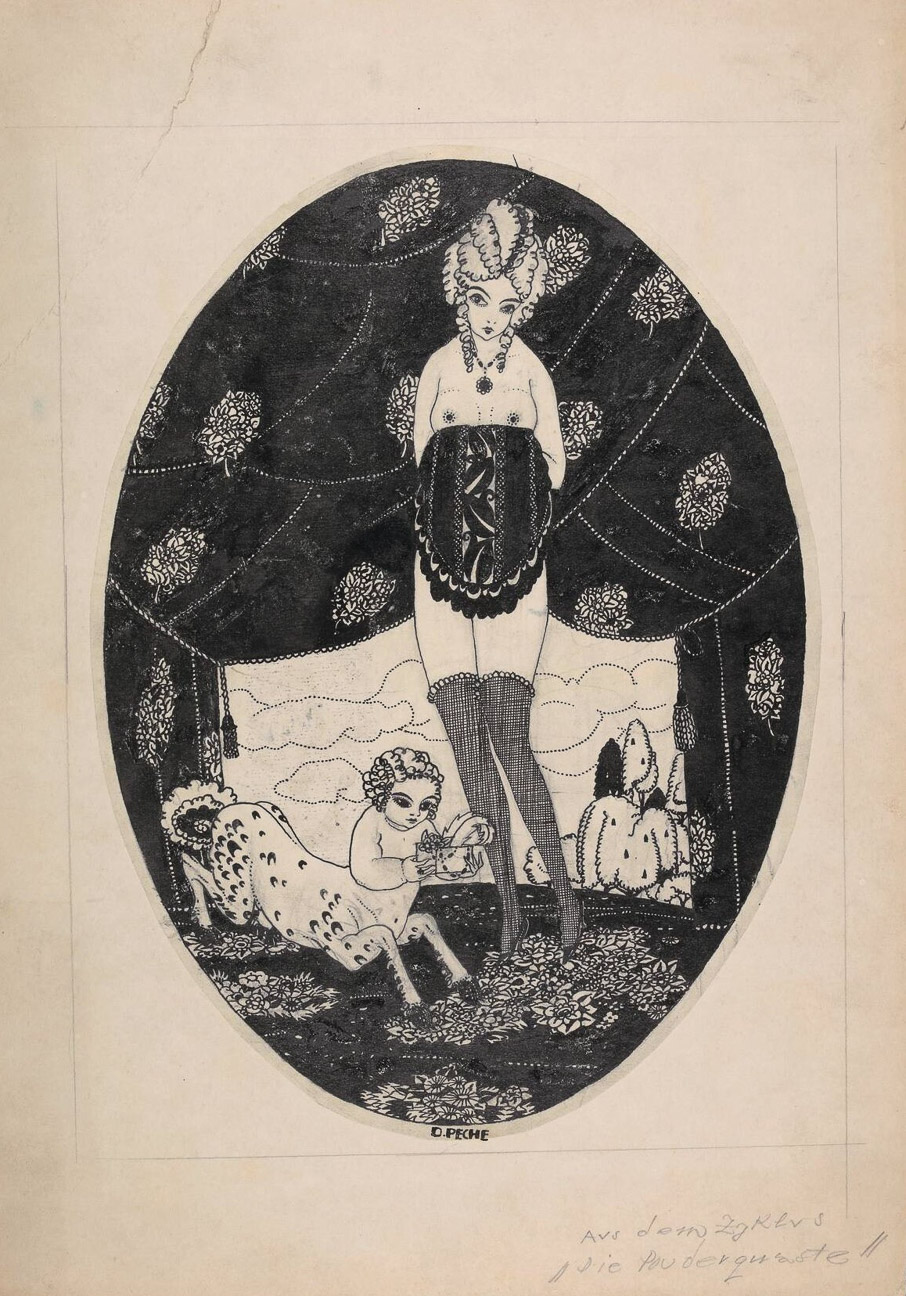

Peches Vorhänge – in den Interieurs, aber auch in seinen Zeichnungen – sind immer leicht geöffnet, rechts und links von Bändern oder Kordeln gehalten. Sie geben vorsichtig den Blick frei und illustrieren damit einen Gedanken, den Peche 1922 in einem Brief ausgedrückt hat: „Es teilt sich langsam vor uns ein dunkler Vorhang. Wir leben traumhaft, glaubend, dass dahinter alles Glück. Wir hoffen alle Schönheit, sind ganz trunken bis der Augenblick kommt, wo der Vorhang so weit geöffnet ist, dass alle Bilder deutlich werden. Dann ist das Schönste schon vorbei. Wir leben dann in der Rekonstruktion der Gefühle und in der Sehnsucht noch einmal irgendeinen Vorhang vor uns zu haben.“ Was tut sich hinter Peches Vorhängen auf? In zwei Grafiken sind eine Landschaft und ein Schlafgemach angedeutet, nur schemenhaft in feinen Strichen. Die erotische Komponente ist in den frühen Zeichnungen noch verhalten, fast naiv. Peche verarbeitete hier Einflüsse aus dem Werk des englischen Illustrators Aubrey Beardsley sowie aus dem Rokoko – stets mit Focus auf textile Details: Stoffbahnen, Quasten, Bänder, Volants.

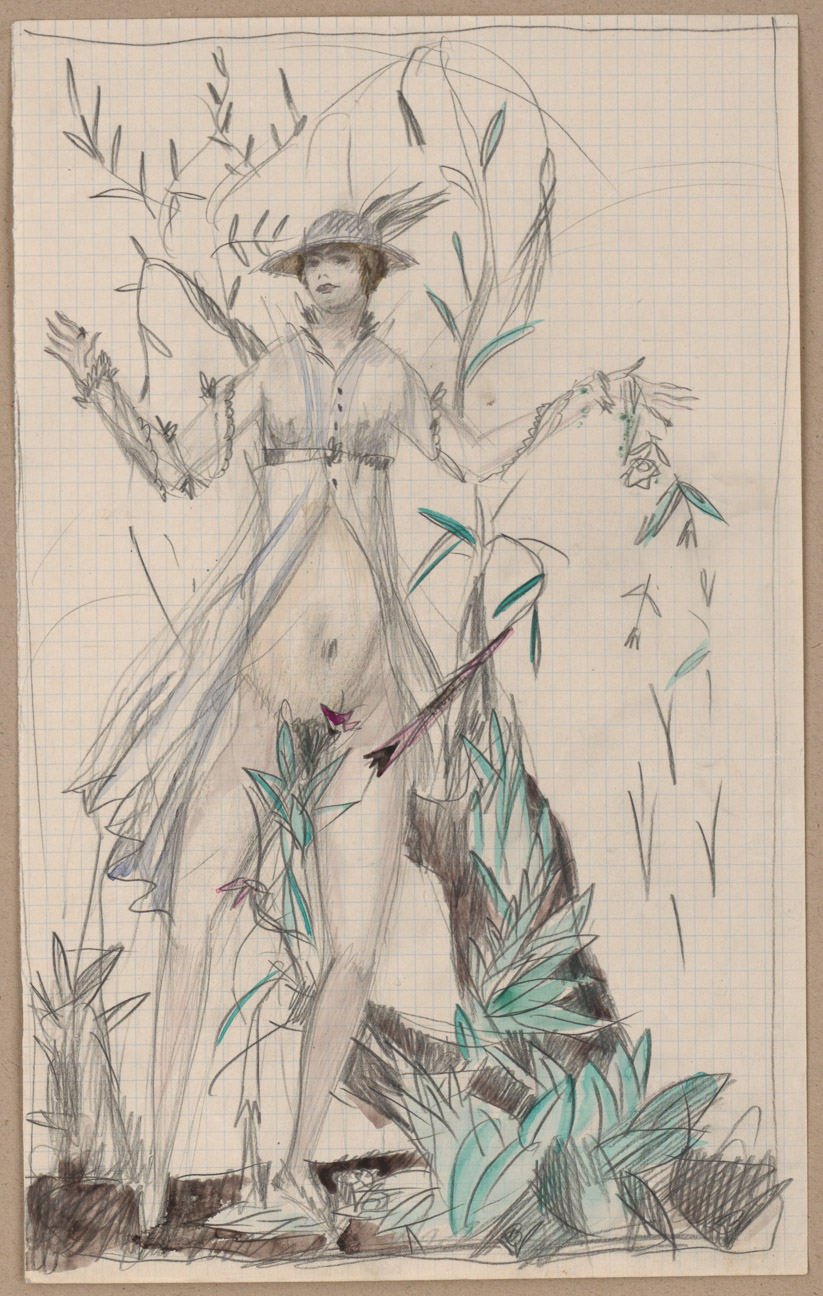

Dagobert Peche, Figurenstudie/Modeentwurf, um 1918, Bleistift, Aquarell auf Papier

© MAK

Dagobert Peche, Entwurf für einen Linolschnitt (Himmelbett), um 1918, Bleistift auf Papier

© MAK

Wenige Jahre später wird dem sexuellen Verlangen weit deutlicher Ausdruck verliehen. Ein wiederkehrendes Motiv in Peches Zeichnungen ist ein Baumstamm mit sich verzweigendem Ast. In einer Figurenstudie (auch als Modeentwurf beschrieben) drängt sich der Ast zwischen die Beine einer Frau, deren vorhangartig geöffnetes Kleid den Unterleib entblößt. Im Entwurf für einen Linolschnitt durchdringt der Ast die Vorhänge eines Himmelbetts. Die Metaphorik der Szene erhält noch mehr an Bedeutung vor dem Hintergrund, dass Peche eines seiner Stoffmuster Hymen genannt hat.

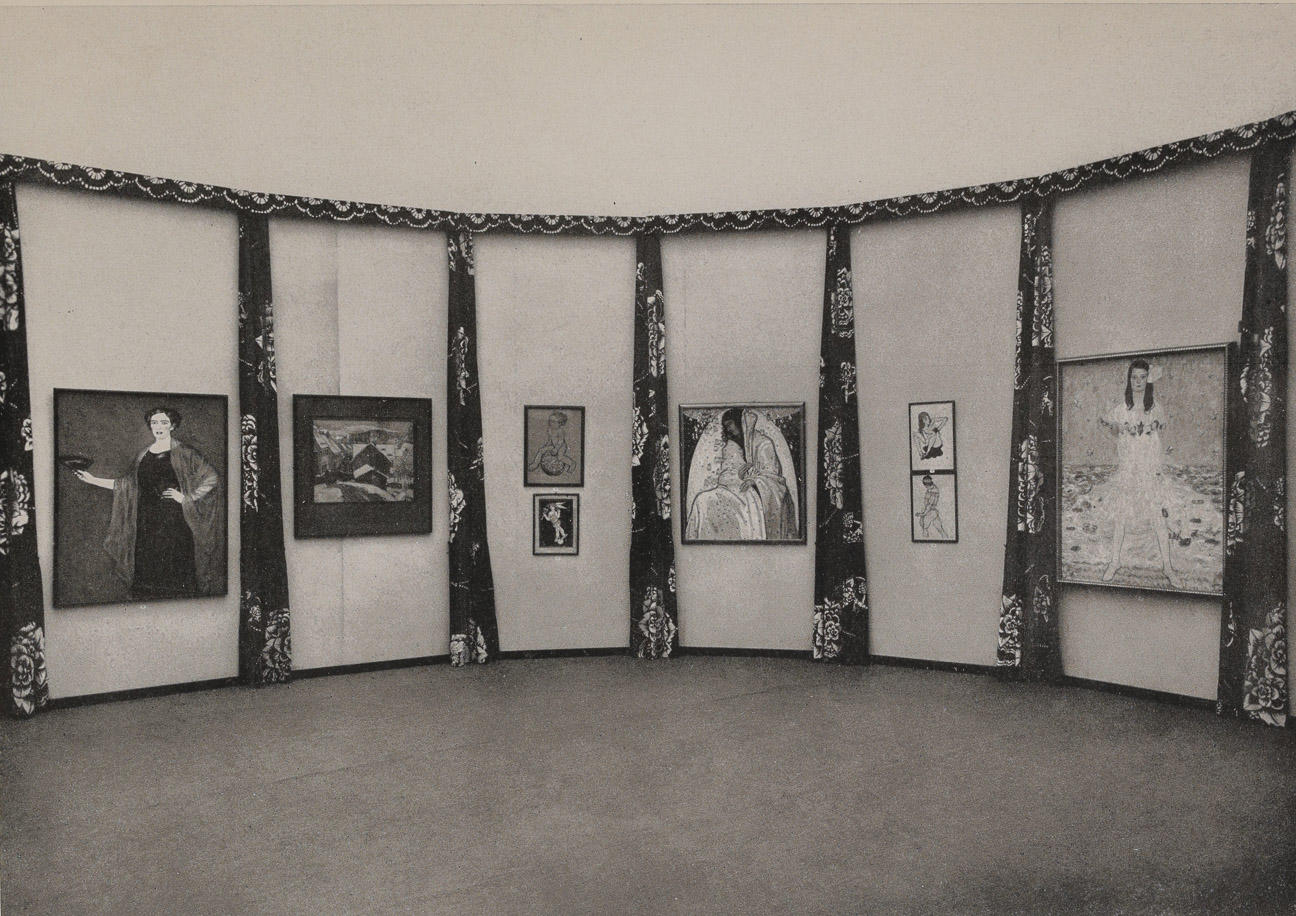

Dagobert Peche, Saal der Malerei im Österreichischen Pavillon auf der Internationalen Kunstausstellung in Rom, 1914, in: Dekorative Kunst (19) 1915/16

Auch als architektonisches Element setzt Peche den Vorhang ein. Statt Säulen oder Pilaster gliedern Stoffbahnen den halbrunden Saal der Malerei im Österreichischen Pavillon auf der Internationalen Kunstausstellung in Rom 1914. Sie rahmen jeweils ein oder zwei Bilder in den dazwischen liegenden Wandfeldern und lassen sich auch zugezogen vorstellen. Dadurch ist man an die Praxis seit der Renaissance erinnert, Bilder durch Vorhänge zu schützen bzw. an die Trompe-l‘œil-Malerei in der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts und damit an den Wettstreit zwischen Zeuxis und Parrhasios – das Vorhangthema ist ein weites Feld.

Dagobert Peche, Hoffassade der Wohnung Neubaugasse, 1070 Wien, Fotografie 1912

© MAK

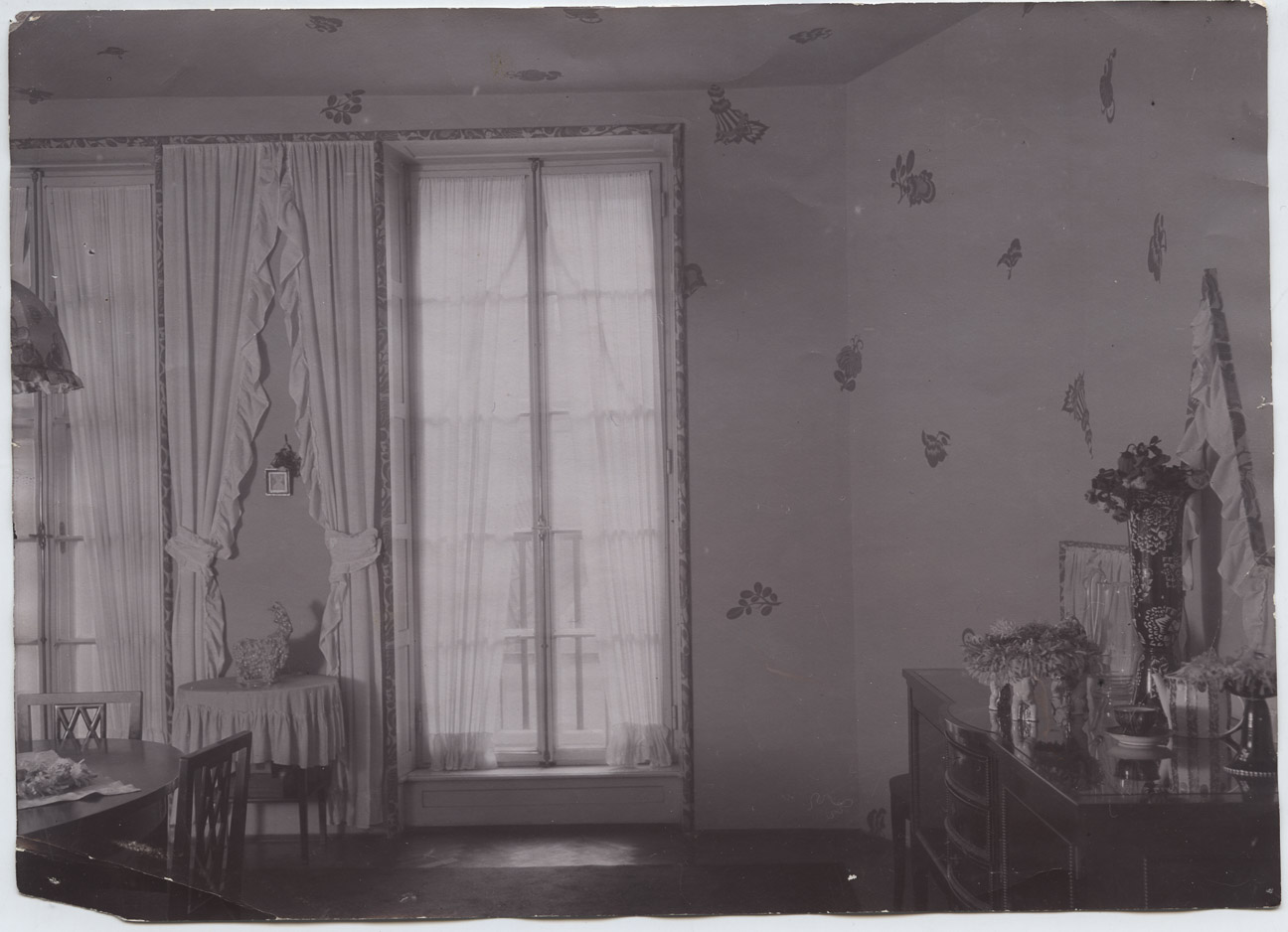

Dagobert Peche, Speisezimmer der Wohnung Neubaugasse, 1070 Wien, Fotografie um 1915

© MAK

Peche experimentierte damit auch in den eigenen vier Wänden. Nach seiner Heirat mit Nelly Daberkow 1911 richtete er eine gemeinsame Wohnung im Haus seines Schwiegervaters ein. Die Fenster zum Hof zeigen Sprossen mit integriertem Vorhangmotiv, im Inneren sind sie mit Stores verkleidet. Aber nicht nur das: Auch zwischen den Fenstern sind Vorhänge drapiert, das Motiv kommt demnach dreimal vor. Dieses Prinzip der mehrfachen „Lagen“, um die Wirkung zu steigern oder bewusst Verwirrung zu stiften, ist ebenfalls charakteristisch für Peches Gestaltungsweise. Zuviel kann nie genug sein – dabei schafft er äußerst raffinierte Arrangements jenseits von Überladenheit. Das gelingt, indem die Dinge genug Raum erhalten. Im Fall des hier gezeigten Speisezimmers wird durch die All-Over-Tapezierung gleich der ganze Raum in einen blühenden Garten aufgelöst.

Dagobert Peche, Gesticktes Fenster, 1920, Applikation aus Tüll, Stoffen, Garnen, Stickerei

© Ernst Ploil, Wien

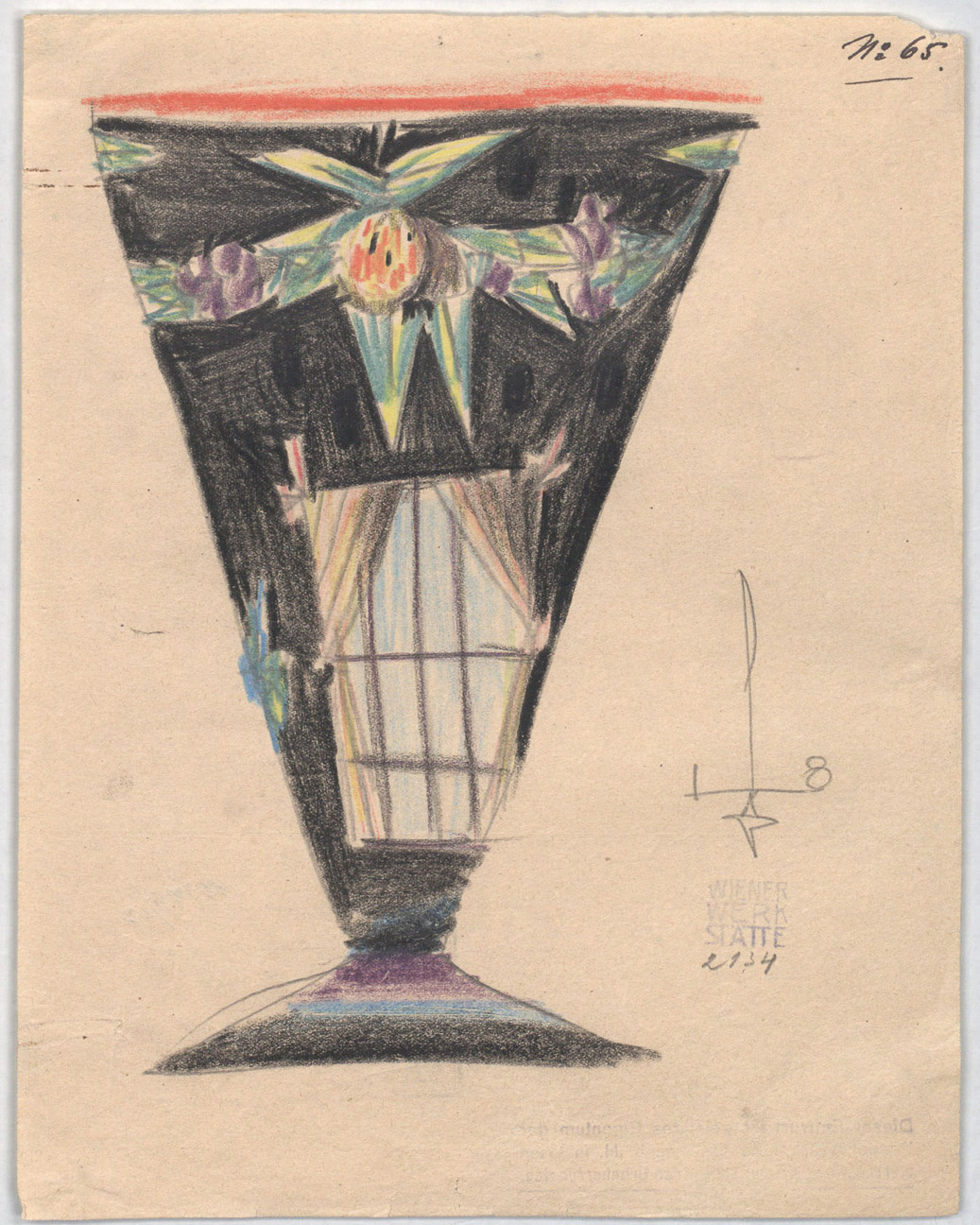

Dagobert Peche, Entwurf für eine Vase, 1918, Bleistift, Buntstift auf Papier

© MAK

Das Fenster mit Gardinen und Ausblick ins Leere (manchmal verstellt durch einen Blumenstock) wird von Peche auch als Dekormotiv verwendet. Es schmückt Vasen oder Perlentäschchen oder wird zum Inhalt eines Stickbildes. Auf einem Gebrauchsgegenstand erscheint es widersinnig, weil man gleichsam durch ihn hindurchschaut. Einmal mehr löst sich die Materie auf – ganz im Sinne der von Peche am Ende seines Lebens geforderten „Überwindung der Utiliät“ –, und der Gegenstand wird zur Projektionsfläche für Sehnsüchte und Träume.

Dagobert Peche, Brosche (WW-Modellnr. S 180 Z), 1919, Silber, vergoldet, Elfenbein, geschnitzt, Korallen

© MAK

Ausstellungsansicht PECHE POP mit der 2010 entstandenen Arbeit Warum Frauen Stoffe kaufen, die sich gut anfühlen von Olaf Nicolai, 2024

© MAK/Christian Mendez

Der Vorhang als dramatisches Element, der etwas Besonderes freigibt und zugleich hervorhebt – diese Idee der Inszenierung hat Claudia Cavallar, Architektin und Gastkuratorin von PECHE POP, in ihre Ausstellungsgestaltung aufgenommen und zwei zentralen Arbeiten einen großen Auftritt beschert: Olaf Nicolais Vorhang-Installation Warum Frauen Stoffe kaufen, die sich gut anfühlen bildet den Raum für eines der berühmtesten Werke Peches, eine silberne Schmuckkassette mit Rehfigur. Mit dem Auftakt von Wiener Times, dem „Sanktuarium“ als Höhepunkt und einer Arbeit von Jakob Lena Knebl und Markus Pires Mata im letzten Teil der Ausstellung wird dem Vorhang vieldeutig Referenz erwiesen.

Peche hätte es geliebt!

Ausstellungsansicht PECHE POP mit der 2023 entstandenen Arbeit Lucky Lady von Jakob Lena Knebl und Markus Pires Mata, 2024

© MAK/Christian Mendez

Ein Beitrag von Anne-Katrin Rossberg, Kustodin der MAK Sammlung Metall und Wiener Werkstätte Archiv

Veranstaltungstipp:

Happy Birthday, Dagobert Peche!

Im MAK dreht sich bei den diesjährigen Europäischen Tagen des Kunsthandwerks alles um Dagobert Peche (1887–1923), dessen Geburtstag sich am 3. April zum 138. Mal jährt. Erleben Sie in dieser Woche sein kreatives Schaffen auf eine ganz besondere Weise:

Im Conversation Piece am Donnerstag, 3. April, sprechen wir mit Christian Witt-Dörring, ehemaliger Kustode der MAK Sammlung für Möbel und Holzarbeiten, wie sich der Blick auf Peche in den letzten 30 Jahren verändert hat, und stoßen gemeinsam auf den Geburtstag des Künstlers an.

Am Sonntag, 6. April, haben Sie die Möglichkeit, Restauratorinnen über die Schulter zu schauen sowie einzigartige Blickwinkel auf Peches Schaffen zu erhalten. In einem MAK-it! Workshop kann die Kunst des Vergoldens erlernt werden und außerdem wartet eine Vielzahl an Führungen rund um den Ausnahme-Künstler auf Sie.

Besonders spannend, wie der Vorhang bei Peche immer zwischen Verhüllen und Offenbaren steht – man merkt erst beim Lesen, wie konsequent sich dieses Motiv durch sein gesamtes Werk zieht.